- 552.51 KB

- 2022-05-12 10:03:48 发布

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

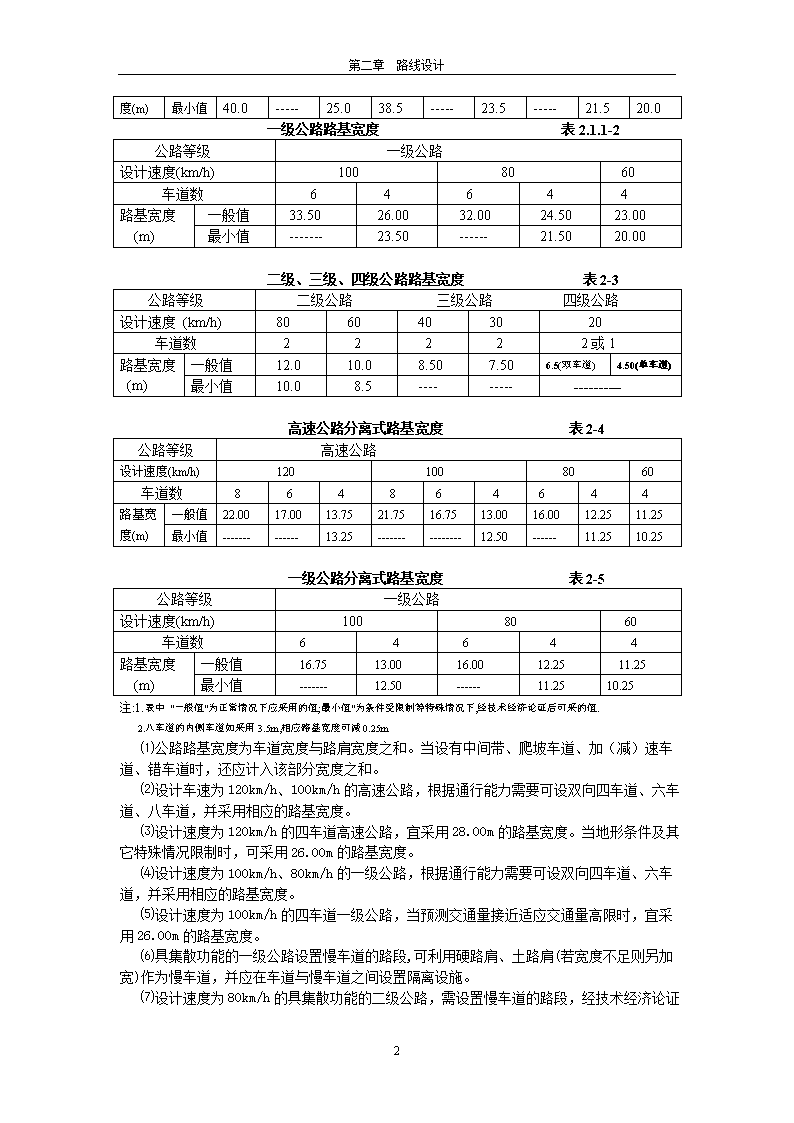

第二章路线设计第二章路线设计第一节横断面组成1.公路横断面如何组成?公路横断面根据公路的使用功能及预测交通量和环境条件,由车道、路肩、以及中间带、紧急停车带、变速车道等设施组成,以寻求道路最佳的功能、安全性、环境影响、经济效益和道路美化效果。高速公路和一级公路的路基标准横断面分为整体式路基和分离式路基两类。整体式路基标准横断面(图2-1)应由车道、中间带(中央分隔带、左侧路缘带)、路肩(右侧硬路肩、土路肩)等部分组成。分离式路基标准横应由车道、路肩(右侧硬路肩、土路肩)等部分组成,由整体式横断面取消中央分隔带形成两个独立的路基横断面。二级公路路基的标准横断面应由车道、路肩(右侧硬路肩、土路肩)等部分组成。三、四级公路的路基标准横断面应由车道、路肩等部分组成。见图2-2。(《公路工程技术标准》2003版,图3-1)图2-1高速公路、一级公路路基标准横断面(整体式)(《公路工程技术标准》2003版,图3-2)图2-2二、三、四级公路路基标准横断面高速公路路基宽度规定整体式如表2-1,分离式如表2-4;一级公路路基宽度规定整体式如表2-2,分离式如表2-5;二、三、四级公路路基宽度如表2-3。高速公路路基宽度表2-1公路等级高速公路、设计速度(km/h)1201008060车道数864864644一般值42.034.528.041.033.526.032.024.523.045

第二章路线设计路基宽度(m)最小值40.0-----25.038.5-----23.5-----21.520.0一级公路路基宽度表2.1.1-2公路等级一级公路设计速度(km/h)1008060车道数64644路基宽度(m)一般值33.5026.0032.0024.5023.00最小值-------23.50------21.5020.00二级、三级、四级公路路基宽度表2-3公路等级二级公路三级公路四级公路设计速度(km/h)8060403020车道数22222或1路基宽度(m)一般值12.010.08.507.506.5(双车道)4.50(单车道)最小值10.08.5-------------------高速公路分离式路基宽度表2-4公路等级高速公路设计速度(km/h)1201008060车道数864864644路基宽度(m)一般值22.0017.0013.7521.7516.7513.0016.0012.2511.25最小值-------------13.25---------------12.50------11.2510.25一级公路分离式路基宽度表2-5公路等级一级公路设计速度(km/h)1008060车道数64644路基宽度(m)一般值16.7513.0016.0012.2511.25最小值-------12.50------11.2510.25注:1.表中"一般值"为正常情况下应采用的值;最小值"为条件受限制等特殊情况下,经技术经济论证后可采的值.2.八车道的内侧车道如采用3.5m,相应路基宽度可减0.25m⑴公路路基宽度为车道宽度与路肩宽度之和。当设有中间带、爬坡车道、加(减)速车道、错车道时,还应计入该部分宽度之和。⑵设计车速为120km/h、100km/h的高速公路,根据通行能力需要可设双向四车道、六车道、八车道,并采用相应的路基宽度。⑶设计速度为120km/h的四车道高速公路,宜采用28.00m的路基宽度。当地形条件及其它特殊情况限制时,可采用26.00m的路基宽度。⑷设计速度为100km/h、80km/h的一级公路,根据通行能力需要可设双向四车道、六车道,并采用相应的路基宽度。⑸设计速度为100km/h的四车道一级公路,当预测交通量接近适应交通量高限时,宜采用26.00m的路基宽度。⑹具集散功能的一级公路设置慢车道的路段,可利用硬路肩、土路肩(若宽度不足则另加宽)作为慢车道,并应在车道与慢车道之间设置隔离设施。⑺设计速度为80km/h的具集散功能的二级公路,需设置慢车道的路段,经技术经济论证45

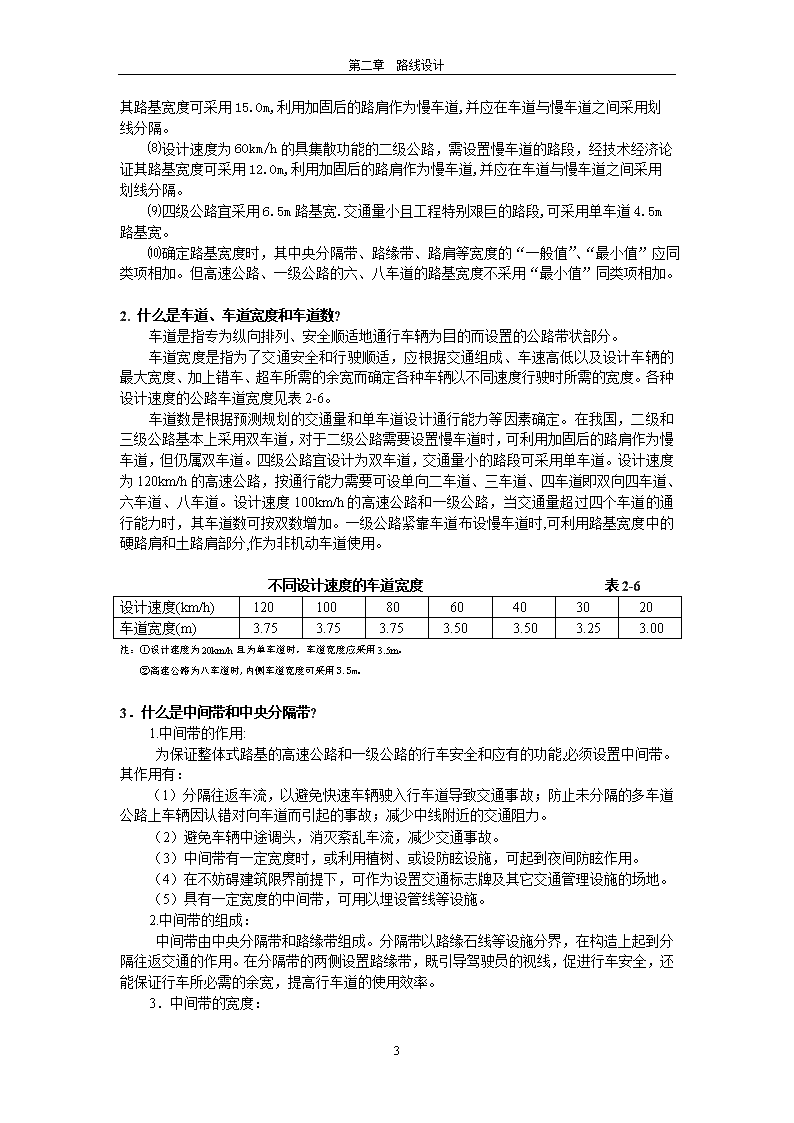

第二章路线设计其路基宽度可采用15.0m,利用加固后的路肩作为慢车道,并应在车道与慢车道之间采用划线分隔。⑻设计速度为60km/h的具集散功能的二级公路,需设置慢车道的路段,经技术经济论证其路基宽度可采用12.0m,利用加固后的路肩作为慢车道,并应在车道与慢车道之间采用划线分隔。⑼四级公路宜采用6.5m路基宽.交通量小且工程特别艰巨的路段,可采用单车道4.5m路基宽。⑽确定路基宽度时,其中央分隔带、路缘带、路肩等宽度的“一般值”、“最小值”应同类项相加。但高速公路、一级公路的六、八车道的路基宽度不采用“最小值”同类项相加。2.什么是车道、车道宽度和车道数?车道是指专为纵向排列、安全顺适地通行车辆为目的而设置的公路带状部分。车道宽度是指为了交通安全和行驶顺适,应根据交通组成、车速高低以及设计车辆的最大宽度、加上错车、超车所需的余宽而确定各种车辆以不同速度行驶时所需的宽度。各种设计速度的公路车道宽度见表2-6。车道数是根据预测规划的交通量和单车道设计通行能力等因素确定。在我国,二级和三级公路基本上采用双车道,对于二级公路需要设置慢车道时,可利用加固后的路肩作为慢车道,但仍属双车道。四级公路宜设计为双车道,交通量小的路段可采用单车道。设计速度为120km/h的高速公路,按通行能力需要可设单向二车道、三车道、四车道即双向四车道、六车道、八车道。设计速度100km/h的高速公路和一级公路,当交通量超过四个车道的通行能力时,其车道数可按双数增加。一级公路紧靠车道布设慢车道时,可利用路基宽度中的硬路肩和土路肩部分,作为非机动车道使用。不同设计速度的车道宽度表2-6设计速度(km/h)1201008060403020车道宽度(m)3.753.753.753.503.503.253.00注:①设计速度为20km/h且为单车道时,车道宽度应采用3.5m。②高速公路为八车道时,内侧车道宽度可采用3.5m。3.什么是中间带和中央分隔带?1.中间带的作用:为保证整体式路基的高速公路和一级公路的行车安全和应有的功能,必须设置中间带。其作用有:(1)分隔往返车流,以避免快速车辆驶入行车道导致交通事故;防止未分隔的多车道公路上车辆因认错对向车道而引起的事故;减少中线附近的交通阻力。(2)避免车辆中途调头,消灭紊乱车流,减少交通事故。(3)中间带有一定宽度时,或利用植树、或设防眩设施,可起到夜间防眩作用。(4)在不妨碍建筑限界前提下,可作为设置交通标志牌及其它交通管理设施的场地。(5)具有一定宽度的中间带,可用以埋设管线等设施。2.中间带的组成:中间带由中央分隔带和路缘带组成。分隔带以路缘石线等设施分界,在构造上起到分隔往返交通的作用。在分隔带的两侧设置路缘带,既引导驾驶员的视线,促进行车安全,还能保证行车所必需的余宽,提高行车道的使用效率。3.中间带的宽度:45

第二章路线设计中间带宽度规定有一般值和最小值(表2-7),正常情况下采用一般值,当遇有特殊情况时可采用最小值。中间带的宽度一般情况下应保持等宽度,并不得频繁变更宽度。当中间带宽度因地形条件或其它特殊情况限制而减窄或增宽时,应设置过渡段。过渡段以设在回旋线范围内为宜,其长度与回旋线长度相等。宽度大于规定或大于4.5m的中间带的过渡段,以设置在半径较大的平曲线路段为宜。整体式断面分离为分离式断面后和分离式断面汇合为整体式断面前的一段距离内,当分离式断面两相邻路基边缘之间的中间距离小于中间带宽度时,应设置不同宽度的中间带。中间带宽度表2-7设计速度(km/h)1201008060中央分隔带宽度(m)一般值3.02.02.02.0最小值1.01.01.01.0左侧路缘带宽度(m)一般值0.750.750.500.50最小值0.750.500.50.5中间带宽度(m)一般值4.53.53.03.0最小值2.52.02.02.04.中央分隔带型式中央分隔带可以设计成凹型或凸型,凹型用于宽度大于4.5m的中间带,凸型用于小于或等于4.5m的中间带。对于分离式路基横断面的中间带宽度宜大于4.5m。分隔带缘石的型式分为平齐式和斜式两种,中间带宽度≥4.5m时用平齐式,<4.5m时用斜式。中央分隔带不应设凸起的缘石,由于排水或其它原因而需设置时,应采用具有低而圆滑外形不会引起车辆弹起的斜式缘石。不得在高速公路、一级公路中央分隔带上采用栏式缘石。5.中央分隔带的开口:中间带应保证足够的长度,不要设置过多的短段。中央分隔带开口,一般情况下以每2km设一处为宜,选择在通视良好的路段;若开口位于曲线段,其平曲线半径宜大于700m。互通立交、隧道、特大桥、服务区等设施前后,以及整体式路基、分离式路基的分离(汇合)处,应设置中央分隔带开口。开口处应设置在通视良好的路段;若开口设于曲线路段,该圆曲线半径的超高值不宜大于3%。中央分隔带开口长度不宜大于40m;八车道高速公路开口长度可适当增长,但不应大于50m。开口处应设置护栏。开口处的端部形状,视中央分隔带宽度而定。当其宽度<3.0m时可采用半圆形;当宽度≥3.0m时,宜采用弹头形。6.分离式路基间的最小间距:整体式路基过渡为分离式路基后,行车道左侧应设置左路肩(包括硬路肩和土路肩)。分离式路基间的最小间距不应小于表2.1.3的规定。分离式路基两幅间的间距不必等宽,亦不必等高,可随地形而变化与周围景观相配合。分离式路基中的一幅以桥梁形式叠于另一幅之上时,其最小间距不受此限。4.什么是路肩?硬路肩?土路肩?1.路肩的作用路肩是位于行车道外缘至路基边缘、具有一定宽度的带状结构部分,包括硬路肩和土路肩。路肩的主要作用有:1)保护行车道等主要结构的稳定;45

第二章路线设计2)为发生机械故障或遇到紧急情况的车辆需要临时停车提供位置;3)提供侧向余宽,有利于安全,增加舒适感;4)可供行人、自行车通行;5)为设置路上设施提供位置;6)作为养护操作的工作场地;7)在不损坏公路构造的前提下,也可作为埋设地下设施的位置;8)改善挖方路段的弯道视距,增进交通安全;9)使雨水能够在远离行车道的位置排放,减少行车道雨水渗透,减少路面损坏。1.右侧路肩各级公路的右侧路肩宽度如表2-8所示.设计速度为120km/h的四车道高速公路,宜采用3.50m的右侧硬路肩。六车道、八车道高速公路,宜采用3.0m的右侧硬路肩。当受地形条件及其它特殊情况限制时,可采用最小值。高速公路、一级公路应在右侧硬路肩宽度内设右侧路缘带,其宽度为0.50m。二级公路的硬路肩可供非汽车交通使用。非汽车交通量较大的路段,亦可采用全铺的方式,以充分利用。二级公路、三级公路、四级公路在路肩上设置的标志、防护设施等不得侵入公路建筑限界,否则应加宽路肩。3..左侧路肩对于八车道及其以上的高速公路为整体式断面时,让出现故障或耗尽燃料的车辆穿过几条车道停到右侧路肩既不安全,也不现实。根据经验,宜在左侧设置至少不窄于2.5m的硬路肩供抛锚车辆停靠或等待拖走。高速公路、一级公路采用分离式断面时,应设左侧硬路肩,其宽度如表2-9所示。还应在左、右侧硬路肩宽度内分别在靠车道边设路缘带,其宽度一般为0.75m或.50m。右侧路肩宽度(m)表2-8设计速度(km/h)高速公路、一级公路二、三、四级公路12010080608060403020硬路肩宽度一般值3.5;3.03.02.52.51.50.75-----------------最小值3.02.51.51.50.750.25----------------土路肩宽度一般值0.750.750.750.500.750.750.750.75@最小值0.750.750.750.50.500.50-----------注@土路肩宽度:双车道0.25;单车道0.50.高速公路、一级公路分离式断面左侧路肩宽度表2-9设计速度(km/h)1201008060左侧硬路肩宽度(m)1.251.000.750.75左侧土路肩宽度(m).750.750.750.505.什么是路缘带?路缘带是硬路肩或中间带的组成部分,与行车道连接,用行车道的外侧标线或不同的路面颜色来表示。其主要作用是诱导驾驶员视线和分担侧向余宽功能,以利于行车安全。高速公路和一级公路右侧应设置0.5m宽的路缘带;当设置有左侧路肩时,也应设置0.5m的左侧路缘带;路缘带均应计入路肩宽度。45

第二章路线设计高速公路和一级公路应在中央分隔带的两侧设置0.50~0.75m的左侧路缘带,它们属于中间带的一部分。6.什么是错车道?四级公路采用4.5m单车道路基时,为错车而在适当距离内设置错车道。错车道应设在有利地点,并使驾驶员能看到相邻两错车道间驶来的车辆。设置错车道路段的路基宽度不小于6.5m,有效长度不小于20m。为了便于错车车辆的驶入,在错车道的两端应设不小于10m的过渡段,如图2-3所示。有效长度至少能容纳一辆全挂车的长度。图2-3错车道尺寸单位:m错车道的间距是根据错车时间、视距、交通量等情况而决定的,如果间距过长,错车时间长,通行能力就会下降。国外有的规定,错车时间为30s左右,其最大间距应不大于300m。要结合地形等情况,在适当距离内,即能看到相邻两个错车道的有利地点设置。7.什么是紧急停车带?高速公路和一级公路,当右侧硬路肩的宽度小于2.5m时,为使发生故障的车辆因避让其它车辆能尽快离开行车道,应设紧急停车带。二级公路,认为有需要的段落,也可设置紧急停车带紧急停车带的设置间距,主要考虑故障车辆可能行驶的距离和人力可能推动的距离。据国外经验,出现故障较多的是轮胎问题,例如小客车内胎被钉子穿破后还可行驶200~400m;另一种故障是发动机问题,车辆滑行距离与行车速度的2次方成正比,一般考虑200~300m的滑行距离。故障车用人力推动时,小客车在水平路段上,一人可以连续推动200m,尽力可达到500m。根据上述情况,结合工程数量和交通量等因素考虑,紧急停车带的设置间距不宜大于2km。紧急停车带宽度的依据是临时停放车辆不得侵占行车道宽度,且不影响车道上的车辆正常行驶。因此,其宽度一般为5.0m,有效长度不小于50m,并设置100m和150m左右的过渡段。高速公路和一级公路的特长桥梁、隧道,可根据需要设置紧急停车带,其间距不宜大于750m,过渡段长度一般采用20m,工程特别艰巨时,最小可采用5m。当采用最小值时,为使过渡段的外形不出现明显的折线,可用反向的圆曲线连接。8.什么是变速车道?变速车道是加速车道和减速车道的总称。加速车道是为保证驶入干道的车辆,在进入干道之前,能安全加速以保证汇流所需的距离而设的变速车道。减速车道是为保证车辆驶出高速车流以安全进入低速车道所需的距离而设的变速车道。45

第二章路线设计变速车道应用于平面交叉信号交叉口、互通式立体交叉、高速公路的服务区和公共汽车停靠站、管理与养护设施等与主线衔接出入口处,由于各自的使用特点不同,其几何设计要求不尽相同,详见相关章节。9.什么是爬坡车道?爬坡车道是丘陵地区超车车道的一种特殊形式,以保证快速车辆能越过货车和其它慢速车辆向前行驶,不仅可减少慢车压车时间,提高整个路段的平均车速和服务水平;也避免了强行超车,有利于交通安全。四车道高速公路、四车道一级公路及双车道二级公路在连续上坡路段,符合下列情况之一者,宜在上坡方向行车道右侧设置爬坡车道。⑴沿连续上坡方向载重汽车的运行速度降低到表2-10的容许最低速度以下时。⑵上坡路段的设计通行能力小于设计小时交通量时。⑶经设置爬坡车道与改善主线纵坡不设爬坡车道技术经济比较论证,设置爬坡车道的效益费用比、行车安全性较优时。上坡方向容许最低速度表2-10设计速度(km/h)120100806040容许最低速度(km/h)6055504025爬坡车道的超高坡度规定如表2-11。超高横坡的旋转轴为爬坡车道内侧边缘线。爬坡车道超高值表2-11主线的超高坡度(%)1098765432爬坡车道超高坡度(%)5432爬坡车道的曲线加宽按一个车道曲线加宽规定执行。高速公路、一级公路的爬坡车道长度大于500m时,应按规定在其右侧设置紧急停车带。爬坡车道的起、终点与长度:⑴爬坡车道的起点,应设于陡坡路段上载重汽车运行速度降低至表2-10”容许最低速度”处。⑵爬坡车道的终点,应设于载重汽车爬经陡坡路段后恢复至“容许最低速度”处,或陡坡路段后延伸的附加长度的端部。该陡坡路段后延伸的附加长度规定如表2-11。陡坡后延伸的附加长度表2-11附加路段的纵坡(%)下坡平坡上坡0.51.01.52.0附加长度100150200250300350⑶相邻两爬坡车道相距较近时,宜将两爬坡车道直接相连。⑷爬坡车道起、终点处应设置分流、汇流渐变段,渐变段长度见表2-12。爬坡车道渐变段长度表2-12公路等级分流渐变段长度(m)汇流渐变段长度(m)高速公路、一级公路100150---200二级公路5090爬坡车道布设形式如图2-4。45

第二章路线设计(本图见《公路路线设计规范》2006版P.120图8-1典型爬坡车道)图2-4爬坡车道布置(纵面)10.什么是避险车道?在连续长、陡下坡路段,为减轻失控车辆的损失或危及第三方安全,宜在长、陡下坡地段的右册、视距良好的适当位置设置避险车道,其宽度不应小于4m。据专题研究,当长、陡下坡的平均纵坡大于或等于4%,纵坡连续长度大于或等于3km,交通组成中的大、中型载重车占50%以上,且载重车缺少辅助制动装置的路段,在危及运行安全处应设置避险车道。失控车辆一般是由于机器过热或机械发生故障致使制动失灵,或者因调挡失误而使驾驶者失去对车辆的控制所造成的。避险车道可修建在直线段上,或失控车辆不能安全转弯的主线弯道之前,和人口稠密区之前,以保证其它车辆、驾驶人员以及坡道下方居民的安全。避险车道设置如图2-5.所示。(图见《新理念公路设计指南》2005版,P.62.图3-9)图2-5避险车道设置示意图避险车道长度需根据失控车辆驶出速度、避险车道纵坡、及坡床材料综合确定,可根据下列公式计算。L=式中:v1----车辆驶出速度,按货车100km/h、110km/h计;V2----通过坡床缓冲后由强制减弱装置消止的速度,km/h;R-----滚动阻力,以当量坡度百分数表示;G-----坡床纵坡,以代数值表示。避险车道宽度包括制动坡床和服务道路,其总宽度不宜小于8m。制动坡床铺筑厚度一般为0.3—0.9m。入口处可采用0.1m,用30m长渐变过渡到正常坡床厚度。避险车道坡床一般采用碎砾石、砾石、砂、豆砾石等材料铺筑。第二节视距11.什么是视距?视距是驾驶员开车向前所能看见的车道中心线的长度。车前的视野和视距对车辆在公路上安全和有效地运行极为重要,速度和行车路线的选择,取决于驾驶员要能看清前方道路及其周围的瞬时环境,并有足够远的视距,以便高度准确地预测道路的线位方向、纵坡,选择车道和避让其它车辆及路上障碍物,在紧急状态时能及时停车和避开危险。因此,足够的视距和清晰的视野,是保证安全行车最重要的因素。视距与驾驶员的视高、观察对象的物高、行车速度、驾驶员的反应时间、路面与轮胎之间的摩擦系数等因素有关。驾驶员的视高是以车体低的小客车为标准,我国从驾驶员的身高、车型等多种因素考虑,视高采用1.2m45

第二章路线设计。对象物的位置仍为同一车道的中心线上,其最小高度一般规定为0.1m。根据不同目的控制的视距方式不同,公路设计中经常用到的有停车视距、超车视距和会车视距。12.什么是停车视距?汽车行驶时,驾驶员自看到前方障碍物起至到达障碍物前安全停车止、所需要的最短行车距离,称为停车视距。如图2-6。图2-6停车视距停车视距由三部分组成:驾驶员反应时间内行驶的距离s1,开始制动汽车到汽车完全停止所行驶距离s2(制动距离),再加安全距离S0(5m—10m)。按下式计算:St=S1+S2+S0=(u1t/3.6)+u12/(254ф2)+S0式中:t---驾驶员反应时间,取2.5s;ф2---路面与轮胎之间的纵向摩阻系数,因轮胎、路面、制动等条件不同而异,计算停车视距一般按路面潮湿状态考虑,见表2-13.u1---行驶速度.当设计速度为120km/h---80km/h时为其85%;当设计速度为60km/h—40km/h时为其90%;设计速度为30km/h—20km/h时为其100%.轮胎与路面之间的纵向摩阻系数ф2值表-13设计速度km/h120100806050403020ф2值0.290.310.310.330.350.380.440.44公路停车视距与驾驶员的目高有关,小客车采用目高为1.2m,物高为0.1m;载重货车采用目高为2.0m,物高为0.1m。各级公路停车视距规定如表2-14.各级公路停车视距表2-14设计速度(km/h)1201008060403020停车视距(m)21016011075403020货车停车视距(m)2451801258550352013.纵坡对停车视距有何影响?汽车在公路的坡道上行驶,制动距离的计算公式为:S2==u12/[254(ф2±i)]式中i为纵坡坡率,上坡取正值,下坡取负值。其它符号意义同前题。由计算公式可见,上坡道的安全停车距离较短,而下坡道的停车距离则较长。为了安全行车和避免不必要地增大停车距离,需要对坡道上的停车距离进行适当修正。表2-15是由美国APolicyonGeometricDesignofHighwayandStreets一书中摘录的有关参考资料.45

第二章路线设计纵坡对停车视距的影响(潮湿条件)表2-15下坡增加上坡减小设计速度(km/h)停车视距修正值(m)在一定条件下的假定速度(km/h)停车视距修正值(m)3%6%9%3%6%9%486480971051133.056.109.1415.2418.2921.346.1012.1921.3433.5339.6248.779.1521.3444.857.670.483.288.092.8-----3.056.109.149.1412.193.056.109.1415.2418.2921.346.109.14-----------------14.货车行驶对停车视距有何要求?货车停车视距比小客车停车视距要长得多,这是因为:空载货车制动性能差、轴间荷载分布不均匀时会使制动效率损失(最高可达5%)、铰接货车刹车不良以及在弯道路段路面摩阻力的部分损失,货车需要较长的停车视距。尽管货车驾驶员由于视点高能看得见远处障碍物的垂直面,但这一优势不足以补偿货车的上述不良制动性能等问题。为了保证货车的行车安全,同时考虑公路建筑的成本效益,公路一般应按适应小客车特性的思路设计,在高速公路、一级公路以及大型货车比例高的二、三级公路下列可能对货车和大客车构成潜在危险的路段,应检验货车的停车视距:⑴在变速路段,如复曲线、减速车道和出口匝道端部上的集中交通控制点上;⑵在需要交汇,如车道减少路段,且纵面竖曲线半径小于一般值的路段;⑶在施工区,特别是封面路面变为无封面的施工区引道上;⑷在下穿通道处、路幅改变的路段上以及高速公路和一级公路的终端等处;⑸在公路与铁路的平交路口的引道上;⑹位于侧向视距受限制地区的交叉口;⑺位于或接近凸形竖曲线的平交口上;(8)要求保证视距的圆曲线内侧,当圆曲线半径小于2倍“一般值”或路堑边坡陡于1:1.5的路段;⑼主线下坡路段且纵面竖曲线半径小于一般值的路段。检验货车在下坡路段的停车视距,可采用表2-16.对相关路段进行修正.货车在下坡路段的停车视距表2-16设计速度纵坡度12011010090807060504030下坡(%)024521018015012510085655035326522519016013010589665035427323019516113210691675035523620016513610893685035616913911095895035770503583545

第二章路线设计下穿式通道内应检查货车停车视距,这种情况是驾驶员视高2.5m的高大载重车,物高取小客车的尾灯高度0.6m。见图2-7。图2-7下穿式通道内货车停车视距15.什么是会车视距?会车视距是指两辆对向行驶的汽车能在同一车道上相遇、及时制动并停车所必须的安全视距。二、三、四级公路应满足会车视距的要求。会车视距如图2-8。图2-8会车视距会车视距由三部分组成:双方驾驶员反应时间所行驶的距离,双方汽车的制动距离,安全距离。其计算式为:SH==(U1+U2)t/3.6+U12/(254φ+i1)+U22/(254φ–i2)+S0式中:SH---会车视距,m;U1、U2----在同一坡道上的上坡车和下坡车的车速,km/h;i1、i2-----在同一坡道上的上坡坡度和下坡坡度;φ------轮胎与路面间的纵向摩阻系数;t------反应时间,取2.5s;S0----安全距离。设两车车速相同,同一坡道上的坡度值相同,反应时间一样,计算结果大约是停车视距的两倍。因此。规定会车视距的长度不应小于停车视距的两倍。二、三、四级公路在工程特殊困难或受其它条件采取分道行驶的地段,不采用会车视距,而采用停车视距。16.什么是超车视距?45

第二章路线设计在双车道公路上,为提高道路的服务水平,应提供充分的超车机会,使快速的车辆驾驶员不必忍受在慢行车辆后面行驶,而能实现超车。超车视距就是在双车道公路上,后车超越前车,从开始驶离原车道之处起,至超车后安全驶回原车道并与对向来车保持必要的安全距离所需的最短距离。如图2-9。一般认为,对交通量大、车速较高的双车道公路,超车视距的计算式为:全超车视距Sc==S1+S2+S3+S4必要超车视距Sb==2S2/3+S3+S41.加速行驶距离S1(m):当尾随在慢车后面的超车汽车经判断认为有超车的可能时,于是加速行驶移至对向车道,在进入对向车道之前所行驶的距离:S1==U0t1/3.6+at12/2式中:U0---被超汽车的行驶速度(km/h);一般按低于设计速度5km/h—20km/h采用;t1-----加速时间(s);a---平均加速度(m/s2);图2-9超车视距2.超车汽车在对向车道上行驶的距离S2(m):S2==Ut2/3.6式中:U---超车汽车行驶速度(km/h);t2---在对向车道上行驶时间(s);3.超车完了时,超车汽车与对向汽车之间的安全距离S3(m):S3==15m---60m;4.从超车汽车开始加速到超车完成,在这段时间内,对向汽车的行驶距离S4(m):有两种情况存在:①全超车时S4==U(t1+t2)/3.6式中:U为对向车车速,设对向汽车与超车汽车均按设计速度行驶;②超车汽车在对向车道上追上被超汽车后,一旦发现对向有来车而其距离不足时,驾驶员还可以回到原来车道上,这个时间可取2t2/3,即其距离为2S2/3。各级公路超车视距如表2-17。二、三、四级公路停车视距、会车视距、超车视距表2-17设计速度(km/h)8060403020停车视距(m)11075403020会车视距(m)220150806040超车视距(m)一般值550350200150100最小值3502501501007045

第二章路线设计17.双车道公路上怎样运用超车视距?1.对向行驶的双车道公路,应根据需要并结合地形,在适当距离内均匀设置具有超车视距的路段,超车视距应满足“一般值”,只有在地形及其它原因不得已时,超车视距长度方可适当缩短而采用“最小值”。2.具有干线功能的二级公路宜在3分钟的行程时间内提供一次满足超车视距要求的超车路段。一般情况下,超车路段不小于路线总长度的20%左右。其它双车道公路可根据具体情况间隔设置具有超车视距的路段。3.超车路段最好设置于直线路段,因为它在两个方向行驶都能提供良好的视距,也可在大半径的左转弯曲线上提供超车机会;但在右转曲线上,视距可能受路堑边坡、树木或前方车辆的影响。4.在地形起伏的双车道公路的凸形竖曲线路段上,在竖曲线顶点上能设停车视距,在两端驶入路段可设超车视距段。平缓的凹形竖曲线可提供超车视距,但在最小视距范围内始终保持路面的良好视野。短竖曲线或下凹是不安全的,因为它可能遮挡住驶近车辆的视线,此时应标划实线防止超车。5.对下列路段应考虑设置超车路段:①无超车机会路段长度超过5km;②符合设置爬坡车道条件的陡坡路段;③追尾事故多发点;④迎面冲撞事故多发点;⑤当地形等原因难以达到满足超车路段要求时,可采取划分允许超车路段和禁止超车路段的方式。18.什么是判断视距?停车视距是对具有适当能力和警觉的驾驶员在平常情况下进行紧急停车的条件下所制定的。但在驾驶员处于复杂的或信息难以分辨的情况时,驾驶员要及时作出判断和进行操作,上述停车视距则是不够的。停车视距所用反应时间一般是2.5s,而在复杂情况下发觉、识别、判断所需时间则需10—15s,因而需要提供更长的视距,才能保证安全停车和避让。判断视距是指驾驶员在可能引起视觉混乱的道路环境中,以发觉意外的或难以感觉的信息源或危险,判别危险或其潜在迹象,选择适当的速度和路线,安全有效地完成驾驶操作所需的距离。可能引起视觉混乱和驾驶失误、需要提供判断视距的位置有:①互通立交和平面交叉;②收费广场和车道断头的横断面改变处;③道路要素、车辆、交通管理设施、广告标志等各种信息来源竞相出现时,容易形成“视觉干扰”的要求集中注意的地区。美国AASHTO:APolicyonGeometricDesignofHighwaysandStreets提供的判断视距资料见表2-18.判断视距表2-18设计速度(km/h)发觉识别(s)判断时间(s)操纵(s)总计时间(s)判断视距(m)481.5---3.04.2----6.54.510.2----14.0140---190641.5---3.04.2----6.54.510.2----14.0180---250801.5---3.04.2----6.54.510.2----14.0230---310972.0---3.04.7----7.04.511.2----11.5300---3901122.0---3.04.7----7.04.010.7----14.0335---44245

第二章路线设计互通立交的分流点前之主线视距和平面交叉中的识别距离参见表2-19、2-20。互通立交的分流点前之主线视距表2-19主线计算行车速度(km/h)1201008060识别视距(m)350--460290--380230--300170--240平面交叉视距与识别距离表2-20计算行车速度(km/h)1008060403020停车视距一般值(m)16011075403020安全交叉停车视距(m)250175115705535信号控制的信号识别距离(m)35024014010060停车标志控制的标志识别距离(m)105553520第三节线形设计19.线形设计应遵守哪些一般原则和规定?公路路线设计包括路线走向和线形设计两个方面,二者密切联系又互相制约.1.路线设计的一般规定1)路线设计应根据公路等级及其功能,正确运用技术指标,保持线形连续、均衡,确保行驶安全、舒适。2)路线布设应注意同路线走廊带范围内各综合运输体系的分工与配合,统筹规划、合理布局、远近期结合,以充分发挥和提高公路总体综合效益。3)高速公路、一级公路应做好总体设计,使公路的各项构造物布置恰当,选型合理,工程经济实用,且同当地景观相协调。4)选线必须由面到带、由带到线,在对工程地质、水文地质、特殊地址灾害等调查与勘察的基础上论证、确定方案。5)线形设计应合理利用地形,综合考虑农田水利建设、同城镇规划协调、少占良田、避让古迹、不穿越村镇、有利环境保护等因素,进行平、纵、横综合设计,做到平面顺适、纵面均衡、横面合理。6)线形设计应与设计速度相适应,即:高速公路、一级公路以及设计速度≥60km/h的公路,应注重立体线形设计,尽量做到立体线形连续、指标均衡、景观协调,使行驶视觉良好、安全、舒适。设计速度愈高,线形设计所考虑的因素愈应周全。对于平原区高速公路还应避免长距离采用单调乏味的单一线形。设计速度≤40km/h的公路,首先应在保证行驶安全的前提下,正确地运用线形要素规定值(包括最大、最小值),在条件允许情况下力求作到各种线形要素的合理组合,并尽量避免和减轻不利的组合,以期充分发挥投资效益。7)不同设计路段相衔接处前后的平、纵技术指标,应随设计速度由高向低(或反之)而逐渐由大到小(或反之)变化,使行驶速度自然过渡。相衔接处附近不宜采用该路段设计速度的最小或最大平、纵技术指标值。2.平面线形设计的一般规定45

第二章路线设计平面线形由直线、圆曲线、缓和曲线三个几何要素组成。平面线形设计就是按照地形、地物和沿线环境条件,对三个几何要素进行合理的组合,满足行车安全、舒适、美观和工程经济的要求。设计中应遵守的一般原则有:1)平面线形应直截、连续、均衡,并与地形、地物相适应,与周围环境相协调。2)各级公路不论转角大小,均应敷设曲线,并尽量选用较大的圆曲线半径。公路转角过小时,应设法调整平面线形,当不得已而设置小于70的转角时,则必须按规定设置足够长的曲线。3)两同向曲线间应设有足够长度的直线,不得以短直线相连,否则应调整线形使之成为一个单曲线或复曲线或运用回旋线组合成卵形、凸形、复合形等曲线。4)两反向曲线间夹有直线段时,以设置不小于最小直线长度的直线段为宜,否则应调整线形或运用回旋线而组合成S型曲线。5)六车道及其以上的高速公路,同向或反向圆曲线间插入的直线长度,还应符合路基外侧边缘超高过渡渐变率规定的要求。6)设计速度等于或小于40km/h的双车道公路,两相邻反向圆曲线无超高时可径相衔接;无超高有加宽时,中间应设有长度不小于10m的加宽过渡段;两相邻反向圆曲线设有超高时,地形条件特殊困难的路段的中间直线长度不得小于15m。7)设计速度等于或小于40km/h的双车道公路,应避免连续急弯的线形,地形条件特殊困难不得已而设置时,应在曲线间插入规定的直线长度或回旋线。3.纵断面线形设计的一般规定纵断面线形由平坡线、坡线、竖曲线等三个几何要素组成,设计时通常是在平面线形初定之后,结合地形、地物、环境和土石方工程量等条件,将几何要素进行合理组合,满足行车安全、舒适、与环境协调、工程经济的要求。设计中应遵守的一般原则有:1.纵断面线形应与地形相适应,设计成视觉连续、平顺而圆滑的线形,避免在短距离内出现频繁起伏。2.纵坡设计应考虑填挖平衡,并利用挖方就近作为填方,以减轻对自然地面横坡与环境的影响。3.连续上坡路段的纵坡设计,除上坡方向应符合平均纵坡、不同纵坡最大坡长规定的技术指标外,还要考虑下坡方向的行驶安全。凡个别技术指标接近或达到最大值的路段,应结合前后路段各技术指标设置情况,采用运行速度对连续上坡方向的通行能力与下坡方向的行车安全进行检验。4.相邻纵坡之代数差小时,应尽量采用大的竖曲线半径。5.交叉处前后的纵坡应平缓。6.在积雪或冰冻地区,应避免采用陡坡。20.平面线形中的直线线形有何特性?设计中如何运用直线线形?1.直线线形的特性:⑴直线是平面线形设计的基本要素之一,它具有路线短捷、缩短里程和行车方向明确的特点;直线线形简单,容易测设;⑵但过长的直线,线形呆板,行车单调,易使驾驶员产生疲劳,也容易发生超车和超速行驶;行车中驾驶员估计前方车距不准;夜间行车时,对行车容易产生眩光;这些都对行车安全不利;⑶直线线形布线缺乏灵活性,不易与地形、地物等自然环境相协调。特别是在山区和丘陵区,采用过长的直线,会破坏自然环境,造成大填大挖,加大工程造价;2.直线线形的适用条件:45

第二章路线设计⑴适用于路线不受地形、地物限制的平原区或山间的开阔谷地;⑵适用于路网规划成方格状的市镇及其近郊或农耕区等以直线为主体的地区;⑶在有长大桥梁、隧道的路段,采用直线线形有利于缩短构造物长度、便于施工和降低造价;⑷在平面交叉前后采用直线线形,有利于提高交叉处的行车视距和交通安全条件;⑸双车道公路在适当间隔路段设置一定长度的直线,可提供较好条件的超车路段。3.运用直线线形的标准和限制:⑴运用直线线形时,应根据路线所处地段的地形、地物、地貌,并考虑驾驶者的视觉、心理状态等合理布设。⑵直线的最大长度应有所限制。当采用长的直线线形时,为弥补景观单调之缺陷,应结合沿线具体情况采取相应的技术措施。当直线长度大于1km时,纵坡一般应小于3%。⑶直线线形不宜过短,以前根据国外资料,曾经规定最小直线长度为:当设计速度≥60km/h时,同向曲线间最小直线长度(以m计)以不小于设计速度(以km/h计)的6倍为宜;当地形条件及其它特殊情况限制时,最小直线长度不得小于设计速度(以km/h计)的3倍。反向曲线间最小直线长度(以m计)以不小于设计速度(以km/h计)的2倍为宜。当计算行车速度≤40km/h时,可参照上述规定执行。2003《公路工程技术标准》和2006《公路路线设计规范》已没有上述规定,在《规范》“条文说明”9.1.6中提出:对受条件限制而采用平、纵技术指标最大值(或最小值)的路段,或平、纵线形组合有异议的路段,或实际行驶速度可能超出(或低于)设计速度的路段等,应采用运行速度进行检验。关于直线的极限(最大与最小长度),从理论上求解是非常困难的,主要应根据驾驶员的视觉反应及心理上的承受能力来确定。据有关资料介绍直线最大长度的规定:德国规定不超过20u(u为设计车速,用km/h表示,20u相当于72s行程),前苏联规定为8km,美国为4.83km。我国现今尚无规定。21.什么是最小平曲线半径?最小平曲线半径是以汽车在曲线部分能安全而又顺适的行驶条件而确定的。其实质是汽车行驶在公路曲线部分时,所产生的离心力等横向力不超过轮胎与路面间的摩阻力所允许的界限,并使乘车人感觉良好的曲线半径值。汽车转弯时除受到重力G外,还受到离心力F的作用。由于路面横坡(路拱横坡或超高横坡)的影响,将在垂直于路面和平行于路面方向产生分力。为此,将G、F分别投影到垂直于路面方向的z轴和平行于路面方向的y轴上,如图2-10。分别叫法向力和横向力。图2-10汽车转弯时受力分析1.法向反力的计算公式:将投影到z轴上的法向分力求和可得车轮的法向反力为Fz==Gcosβ±Fsinβ45

第二章路线设计式中:G----汽车总重力(N);F----汽车转弯时受到的离心力(N);β---路面横坡坡度角;“±”---“+”表示路面横坡向圆心倾斜,如图2-10a;“-”表示路面横坡向圆外倾斜,如图2.3.3b。1.横向力的计算公式:将投影到y轴上的分力求和可得横向力为Fy==Fcosβ±Gsinβ通常β角很小,则cosβ≈1,sinβ≈tgβ≈i,则Fy==F±Gig式中:Fy---横向力(N);ig---路拱横坡;“±”----“+”表示路面横坡倾斜方向指向圆外,如图2-10b;"-"表示路面横坡倾斜方向指向圆心方向,如图2-10a。离心力F用下式计算:F==(Gv2)/(gR)==(Gu2)/(127R);式中:v----汽车转弯速度(m/s);u----汽车转弯速度(km/h);g----重力加速度(m/s2);R----汽车转弯时的轨迹半径(m);代入上式得横向力为Fy==G{u2/(127R)±ig}2.横向力系数因为横向力的大小不能反应汽车转弯时的横向稳定性,汽车的横向稳定性与汽车受到的法向反力有关,它取决于横向力与法向反力的比值,即横向力系数µ:µ==Fy/Fz==Fy/{Gcosβ±Fsinβ}法向反力Fz计算式见前,由于β角很小,一般计算时取FZ==G,则:µ==Fy/G==u2/(127R)±ig移项可得平曲线半径的一般计算公式:R≥u2/[127(μ±ig)μ值与行车稳定性、乘客舒适性、运营经济性的关系如下:行车稳定性:μ=0.15—0.16干燥与潮湿路面均可以较高的车速行驶;μ=0.07路面结冰也能安全行驶.乘客舒适性:μ<0.10不感到曲线存在,很平稳;μ=0.15略感曲线存在,尚平稳;μ=0.20已感到曲线存在,稍感到不平稳;μ=0.35感到有曲线存在,已感到不平稳;μ>0.40转弯时已非常不平稳,站立不住有倾倒的危险.运营经济性:μ=0.10燃料消耗增加10%,轮胎磨耗增加1.2倍;μ=0.15燃料消耗增加15%,轮胎磨耗增加2倍;μ=0.20燃料消耗增加20%,轮胎磨耗增加2.9倍.综合上述各点,μ值以不超过0.10—0.15为宜,最大应不超过0.20。平曲线最小半径有三种类型:一般值、最小值、不设超高值。分别在以下各题介绍。45

第二章路线设计22.如何确定平曲线最小半径“最小值”?平曲线最小半径“最小值”是指按设计速度行驶的车辆,能保证其安全行驶的最小半径。它是设计采用的极限值。由21题中平曲线半径的一般计算公式R≥u2/[127(μ±i)],式中u取各级公路的设计速度,i取路拱倾向圆心方向一侧的横坡度(取+号),当μ和i都取最大值时,按式计算出的最小半径值即为最小值。“最小值”为地形或其它条件受限制等特殊情况下、经技术论证后可采用的值。各种设计速度下平曲线“最小值”最小半径及所采用的µ和i值见表2-21。各种设计速度下平曲线“最小值”最小半径及采用的µ和i值表2-21计算行车速度(km/h)1201008060403020µ值0.100.110.120.130.140.150.16i值8%8%8%8%8%8%8%“最小值”最小半径值(m)65040025012560301523.如何确定平曲线“一般值”最小半径?“一般值”最小半径是正常情况下推荐采用的最小半径值,按设计速度行驶的车辆能保证其安全性与舒适性。采用的横向力系数为0.05—0.06,行车比“最小值”最小半径下更加舒适,在大多数情况下应采用。表2-22列示出各种设计速度下平曲线“一般值”最小半径及所所采用的μ和i值。各种设计速度下平曲线“一般值”最小半径及采用的μ和i值表2-22计算行车速度(km/h)1201008060403020μ值0.050.050.060.060.060.050.05i值0.060.060.070.080.070.060.06“一般值”最小半径(m)1000700400200100653024.如何确定平曲线不设超高的最小半径?不设超高最小半径是指曲线半径较大,离心力较小,靠轮胎与路面间的摩阻力就足以保证汽车安全稳定行驶所采用的最小半径。这时路面就可以不设超高。对于行驶在曲线外侧车道上的车辆,其i为负值,大小等于路拱横坡。从舒适角度考虑,此时μ的取值比最小半径“最小值”所用的μ要小得多。公路设计中采用μ=0.035,i=-0.015计算不设超高的最小半径值。表2-23为各种计算行车速度下的不设超高最小半径值。各种设计速度下不设超高最小半径(m)表2-23设计速度(km/h)1201008060403020路拱≤2.0%5500400025001500600350150路拱>2.0%750052503350190080045020025.怎样合理选定平曲线半径?圆曲线能较好地适应地形变化,并可获得圆滑的线形,使用范围较广且灵活。选用平曲线半径时,应综合考虑以下各点:⑴在适应地形、地物情况下,尽量选用较大的半径。一般情况下,宜采用"最小值"最小半径的4倍到8倍或超高为2%至4%的圆曲线半径。45

第二章路线设计⑵在地形条件受限制时,应采用大于或接近于"一般值"最小半径的圆曲线半径。⑶在地形条件特别困难不得已时,方可采用"极限值"最小半径。⑶山区高速公路,一般情况下,采用1000—3000m半径比较合适。(5)圆曲线最大半径值不宜过大,过大半径如7000—9000m,视线集中的300—600m范围的视觉效果近乎直线,不利于驾驶员判断前方线形,而且容易导致单调疲劳.,不利安全。(6)采用的圆曲线半径应同前后线形要素相协调,与附近曲线的运行速度差值应控制在10km/h之内,使之构成连续而均匀的曲线线形;(7)平曲线线形应同纵断面线形相配合,取得平纵线形组合合理的整体线形。26.为什么在平坡和下坡的长直线(或大半径曲线)路段尽头不得采用小半径平曲线?在长直线段、或在大半径曲线段上,往往容易使驾驶员高速行驶,如在长直线段、大半径曲线段之尽头出现小半径平曲线,则驾驶员操作方向盘来不及而造成事故。这种路段还会使驾驶员行车单调乏味、分散注意力、增加疲劳感,降低反应能力,影响行车安全。因此,《公路工程技术标准》(JTJ001-97)中第3.0.10条规定:位于平坡或下坡的长直线尽头不得采用小半径平曲线.同上标准的条文说明中对产生行车危险的主要原因作了如下解释:⑴设计的曲线半径要比按路段上实际车速或普通车速所设计的标准半径最低值还要低得多。⑵由曲线几何特性而定的安全车速远远低于车辆在曲线前面路段上的行驶速度。⑶当驾驶人员接近曲线时,不能及时判定下段路的曲率情况,或者不能正确判定保证安全通过曲线合适的车速。⑷曲线有复杂的断面,其曲率和半径沿曲线段全长都是变化的。⑸曲线方向变化(曲线的中心角),比该路上任何曲线上所遇到的都大。⑹曲线的超高值达不到设计所规定的标准值。⑺曲线段的路面抗滑能力低。⑻在长直线之后、或者在大半径曲线连续延长之后,出现孤立的曲线,以及曲线半径等于或大体等于设计标准中为这种公路上的标准车规定的最小半径值。通常所说的孤立曲线系指,曲线之前直线段或延长路段的长度(根据曲线的安全度而定的)超过了表2-24所列数值.曲线路段上允许车速与曲线前的允许直线长度表2-24曲线路段上的安全车速(km/h)304050607080曲线前直线段的长度(m)300300300450600800⑼在小半径曲线上行车,通常要超过安全速度值。因此,孤立小半径曲线只是在下述情况下认为是危险的,即中心角超过300,在平原区和丘陵区的路段上,半径小于200m,山岭区小于100m。实际工作中,可根据图2-11利用平曲线半径与安全车速之关系,确定安全的速度值。45

第二章路线设计图2-11平曲线半径与安全车速之关系27.什么是回旋线?汽车由直线段驶入曲线段,其转弯半径由无限大(直线)变为某一定值(圆曲线),与汽车行驶轨迹的连续曲率不相吻合;由曲线段驶入直线段也是如此.这种现象不仅造成行车不顺畅舒适,也不安全。由大半径圆曲线段到小半径曲线段亦有这种现象。为了缓和这种曲率变化,保证行车安全平顺,需要在其间设置缓和曲线段。此外,曲线段还存在超高、加宽问题,由直线段的路拱、定宽的路面改变为超高、加宽,也需要缓和段(过渡段)来实现其间的过渡。缓和段一般用于三种需要:曲率变化缓和段,超高变化缓和段,加宽变化缓和段。其中,曲率变化缓和段是缓和曲线的主要部分。缓和曲线的一般方程式是按照汽车转弯时的行驶轨迹来推算,如图2-12,设前轮转角φ和汽车重心轨迹的曲率半径的关系为:φ==L0/r==L0k式中:φ---前轮转向角,以弧度计;L0---汽车前后轴距离;r---汽车重心轨迹的曲率半径;k----汽车重心轨迹的曲率,k=1/r。汽车作直线行驶时,k=0,φ=0;汽车在半径为R的圆曲线上行驶时,k=1/R,φ=L0/R=常数。汽车由直线到圆曲线或由圆曲线到直线的过渡,是靠方向盘φ角逐渐变化来实现的,并取决于前轮转向的角速度ω,ω=dφ/dt;由dφ=L0dk,dt=dl/v,则ω=L0vdk/dl式中:ω---前轮转向的角速度(rad/s);图2-12汽车前轮转弯示意图v---在曲线上的行驶速度(m/s);t---在曲线上的行驶时间(s).设汽车以匀速在缓和曲线上行驶,驾驶员以匀速转动方向盘,则v和ω都是常数,上式中的dk/dl也为常数,令这个常数为1/C,则dk/dl=k/l=1/(rl)=1/C;于是得到缓和曲线的一般方程式:rl=C或l=C/r式中:r-----缓和曲线上任一点的曲率半径;l-----由缓和曲线起点到任一点的弧长;C---参数。45

第二章路线设计此式即为汽车等速行驶、同时以不变的角速度转动方向盘所产生的轨迹,它反应汽车行驶轨迹半径值随其行驶距离而递减,即缓和曲线上任一点的半径与其距起点的距离成反比,这是回旋曲线的特性,该方程即为回旋线方程。可见,汽车转弯行驶的轨迹与回旋曲线方程一致,因此我国的公路技术标准规定采用回旋线用以测设缓和曲线。28.什么是回旋线参数?1.回旋线方程由前题中缓和曲线一般方程式rl=C中,令A2=C,则rl=A2,此即为回旋线方程式(图2-13)。在回旋线终点,r=R,l=L,RL=A2;式中:A-----称为回旋线参数;R----与回旋线相连的圆曲线半径;L----回旋线长度。图中还有:O-----回旋线原点;P----回旋线上任一点,图中为回旋线与圆曲线衔接点,亦圆曲线之起点;M----回旋线上P点的曲率中心X、Y----P点的座标;⊿R-----圆的内移值;τ----P点的切线角.图2-13回旋线要素2.回旋线参数A所有回旋曲线在几何上均相似,参数A可认为是放大倍率,设计中具有灵活的运用特性:1)当R确定了圆的大小后,A则确定回旋线曲率变化的缓急。参数A大的回旋曲线,L值大,其曲率的增加是缓慢的,适合于汽车的高速行驶;而A值小的回旋线,L值小,曲率增加较快,适用于行车速度较低的公路(图2-14)。2)当需要先确定缓和段长度L时,可变换不同A值和选定不同半径R,以适应当地地形(图2-15).45

第二章路线设计图2-14先定R,变换A、L图2-15先定L,变换A、R3)在圆的半径R已定前提下,可变更圆的内移值⊿R值,以选用合适的A值(图2-16).4)使切线角τ一定,对大小不同的回旋线画出切线,可见其切点是互成相似形的对应点(图2-17).所以在转角一定情况下,要使R增大,可使用大的A值.图2-16先定R,变换内移值图2-17使τ一定,各要素随A而变29.回旋线参数A怎样确定回旋线作为直线与圆曲线两线形要素之间起过渡作用的另一要素,为使线形舒顺美观,行车有良好的安全感,参数A主要按视觉要求离心加速度变化率选定。1.从视觉考虑当缓和曲线很短、使缓和曲线切线角τ<30时,则缓和曲线极不明显,在视觉上容易被忽略;而缓和曲线过长,使τ>290时,则圆曲线和缓和曲线不能很好协调。因此,应在切线角τ等于30--290范围内推算出适宜的A值:τ=30时,A=R/3;τ=290时,A=R。所以公路路线设计中规定A的选择范围是:R/3≤A≤R;并规定:当R接近于100m时,取A等于R;当R小于100m时,则取A等于或大于R。当R较大或接近于3000m时,取A等于R/3;当R大于3000m时,则取A小于R/3。2.按汽车在缓和曲线上的离心加速度变化率选择设v(m/s)或V(km/h)为汽车行驶速度,L为缓和曲线长度(m),R为圆的半径(m),则离心加速度变化率为p=(v2/R)/(L/v)=v3/(LR)=v3/A2=0.0214V3/A2;则A=[(0.0214/p)V3]1/2.P值参照日本规定:高速公路为0.35(推荐值)和0.5(绝对最小值);设计速度60km/h以下的一般匝道及主要地方道路为0.6;山岭区及其它特殊地区为0.75和0.775.按此用上式算得回旋曲线最小参数A值如表2-25.回旋线最小参数A值表2-25AV(km/h)A=0.25(V3)1/2p=0.35A=0.207(V3)1/2p=0.50A=0.19(V3)1/2p=0.60A=0.159(V3)1/2p=0.75A=0.166(V3)1/2p=0.77512032528045

第二章路线设计100250210801801506012010090808040504040303530272020151530.回旋线最小长度如何确定?回旋线的最小必需长度主要考虑离心加速度的变化和驾驶员操作方向盘的时间能满足行车安全和舒适要求,同时符合视觉条件和布置超高缓和段的需要。1.按离心加速度的变化确定离心加速度随回旋线的曲率变化而变化,变化过快将会使乘客感受到横向的冲击不适应;车辆在曲线上的运行轨迹会受到空气动力及其它动力的影响,尤其是大型半挂车.因此.离心加速度要有一定的控制.回旋线上离心加速度的变化率为p=a/t=v2/(Rt)=u3/(47RL);则回旋线长度为L=u3/(47Rp).式中:L----回旋线长度(m);p----离心加速度变化率(m/s3);v----汽车速度(m/s);u----汽车速度(km/h);a----离心加速度(m/s2);t----在回旋线上行驶时间(s);R---圆曲线半径(m).离心加速度变化率,我国现今尚无具体资料,参考国外经验,一般情况下离心加速度变化率可控制在0.5m/s3---0.6m/s3之间,对车速较高的公路,建议减小到0.45m/s3,并相应增加回旋线长度.我国公路设计中规定的回旋线最小长度见表2-26.公路回旋线最小长度表2-26设计速度(km/h)1201008060403020一般值(m)13012010080504025最小值1008570604030202.按回旋线上行驶时间确定缓和曲线长度太短,将使操纵方向盘困难,应保证驾驶员在缓和曲线上有一定的行程时间,一般认为最短行驶时间不应少于3s,设计中取3s计算.则回旋线最小长度为Lmin=ut/3.6式中:u----设计车速(km/h);t-----在回旋线上最短行驶时间,取t=3s.3.按视觉条件需要由前题RL=A2,A=R/3∽.R;则回旋线长度L=R/9∽R.4.按行车道外侧超高变化率需要详见本章第50题。45

第二章路线设计31.在什么情况下回旋线可以省略?第一种情况是直线与圆曲线间的回旋线:当圆曲线半径大于或等于不设超高的圆曲线最小半径时,离心力较小,路面不设超高,此时可以不设回旋线;四级公路可将直线与圆曲线径相连接,用超高、加宽缓和段代替。第二种情况是半径不同的圆曲线间的回旋线:一般情况下,应设置回旋线,但符合下述条件时可不设回旋线:1)小圆半径大于不设超高的圆曲线最小半径时可不设回旋线;2)小圆半径大于复曲线中的小圆临界曲线半径(表2-27),同时具备下列条件之一者可不设回旋线:①小圆曲线按规定设置相当于最小回旋线长的回旋线时,其大圆与小圆的内移值⊿R之差不超过0.10m。②设计速度≥80km/h时,大圆半径(R1)与小圆半径(R2)之比小于1.5。③设计速度<80km/h时,大圆半径(R1)与小圆半径(R2)之比小于2。复曲线内小圆临界曲线半径(m)表2-27设计速度(km/h)12010080604030临界曲线半径(m)2100150090050025013032.什么是复曲线?1.定义和形式两个或两个以上不同半径、但转向相同的圆曲线径相连接或插入回旋线相连接而成的平曲线为复曲线,后者又叫卵形曲线。有以下几种形式:1)由直线---圆曲线(R1)---圆曲线(R2)---直线的顺序组成(图2-18).2)由直线---回旋线(A1)---圆曲线(R1)---圆曲线(R2)---回旋线(A2)---直线的顺序组成(图2-19).3)由直线---回旋线(A1)---圆曲线(R1)---回旋线(A)----圆曲线(R2)---回旋线(A2)---直线的顺序组成(图2-20).图2-18圆曲线径相连接图2-19两头带回旋线图2-20卵形曲线45

第二章路线设计2.复曲线的运用1)一般应避免采用复曲线,原因是:①驾驶员对复曲线的曲率判断困难;②在半径变化不明显的地方,驾驶员开车容易偏离车道;③复曲线半径沿行驶方向减小时,尤其是在较陡下坡路段上,货车制动易发生危险;④当位于中间的平曲线半径大大超过两侧相邻曲线半径时,易形成"断背曲线"的不良视觉.2)当平曲线半径大于表2-28所列最小半径值时,可以采用复曲线.因为此时曲线半径对运行车速的影响很小.复曲线最小半径值表2-28设计车速(km/h)1201008060403020最小半径(m)21001500900500250130603)采用复曲线时,对于设计车速小于80km/h的公路,较小半径值不应小于较大半径值的50%;对于设计车速大于80km/h的公路,较小半径值不应小于较大半径值的75%.这一关系也适应于断背复合曲线.33.什么是断背曲线?断背曲线是复曲线的一种特殊形式。它是在两个较小半径的同向平曲线间插入一段长度小于6v(v为以km/h计的设计车速,6v以m计)的直线,或插入一个大半径平曲线的组合形式。同向弯曲的曲线之间插入的短直线,容易产生把直线和两端的曲线看成反向弯曲的错觉,整个线形缺乏连续性。断背曲线由于视觉较差,一般不能采用。如果视距不足,驶向小半径曲线的货车还可能会因刹车不及时而发生危险。因此,建议采用单曲线。如需采用,则三个相邻曲线的半径值应尽可能的接近。当条件受限制时,可采取一些改善措施:①在满足行车视距前提下,借用曲线内侧山丘地形或人工种植遮挡性树木等手段,避免两曲线和中间直线同时全部进入驾驶员视线;②中间直线段上尽量避免设置凹型竖曲线,以减轻反向错觉。34.什么是反向曲线?反向曲线是两个转向相反的圆曲线中间连以短直线、或径相连接、或插入回旋线相连接而成的平曲线。后者也称为S型曲线。两反向曲线间夹有直线段时,以设置不小于最小直线长度的直线段为宜。当设计速度≥60km/h时,反向曲线间最小直线长度(以m计)为不小于设计速度(以km/h计)的2倍。否则,应调整线形或运用回旋线而组合成S形曲线。三、四级公路两相邻反向曲线无超高、无加宽时可径相衔接;无超高、有加宽时,中间应设有长度不小于10m的加宽缓和段。工程特殊困难的山区,三、四级公路设置超高时,中间直线长度不得小于15m。反向曲线如设计不当,会引起铰接式车辆的不稳定。因此,反向曲线间宜设置反向回旋线,每一回旋线长度不小于规定的最小长度要求。最好在两反向回旋线间设置一短直线。在曲线反向点,纵向坡度应保持在1%--3%之间,以利排水。当采用最小平曲线半径并设置回旋线时,在圆曲线起点应达到全超高。35.什么是回头曲线?45

第二章路线设计回头曲线是山区公路为克服高差在同一坡面上展线时所采用的一种发针形曲线(图2-21),由一个主曲线、两个辅助曲线和主、辅曲线间所夹的直线段组成,主曲线的圆心角接近或大于1800。回头曲线转角大、半径小、线形差,一般较少采用。越岭线应尽量利用有利地形自然展线,避免设置回头曲线。二、三、四级公路在自然展线无法争取需要的距离以克服高差,或因地形、地质条件所限而不能采取自然展线时,方可采用回头曲线。两相邻回头曲线之间,应争取有较长的距离.由一个回头曲线的终点至下一个回头曲线的起点的距离,在三、四级公路上设计速度为40km/h、30km/h、20km/h分别应不小于200、150、100m。回头曲线前后的线形应有连续性,两头以布设过渡性曲线为宜。应设置限速标志,并采取保证通视良好的技术措施。回头曲线各部分的技术指标规定如表2-29。图2-21回头曲线回头曲线极限指标表2-29主线设计速度(Km/h)403020回头曲线设计速度(km/h)35302520圆曲线最小半径(m)40302015回旋线最小长度(m)35302520超高横坡度(%)6666双车道路面加宽值(m)2.52.52.53.0最大纵坡(%)3.53.54.04.5设计速度40km/h的三级公路可采用35km/h、30km/h的回头曲线设计速度。设计速度30km/h的三级公路可采用25km/h的回头曲线设计速度。36.在直线、圆曲线、回旋线组合运用时,其基本型式如何运用?直线、圆曲线、回旋线组合运用时,可视当地地形、地物及环境情况,选用基本型、S型、卵型、凸型、复合型和C型等型式。其中最基本的是按直线----回旋线(A1)----圆曲线(R)----回旋线(A2)----直线的顺序组合形式,称为基本型(图2-22)。45

第二章路线设计图2-22基本型曲线基本型曲线可设计为对称基本型和非对称基本型两种。当A1=A2时为对称基本型,是设计中经常采用的组合形式。为使线形适应当地地形变化,可使圆曲线两侧的回旋线参数A1≠A2,即成为非对称基本型曲线。基本型的两个回旋线参数A1、A2要符合29题中R/3≤A≤R的规定.为使线形连续协调,回旋线---圆曲线---回旋线的长度之比宜为1:1:1,并满足设置基本型的下列几何条件:2τ<α式中:α—路线转角;τ—缓和曲线角.37.如何运用S型曲线组合形式?把两个反向圆曲线用回旋曲线连接的组合,如图2-23,称为S型曲线。从行驶力学、线形协调和超高缓和上考虑,S型曲线相邻两个参数A1与A2宜相等;采用不同参数时,A1与A2之比(A1为大圆)应小于2.0,有条件时以小于1.5为宜。S型的两个反向回旋线以径相衔接为宜,当地形等条件限制必须插入短直线或当两圆曲线的回旋线相互重合时,短直线或重合段的长度应符合下式规定:l≤[(A1+A2)/40]式中:l----反向回旋线间短直线或重合段的长度(m)。如插入的直线长度较长时(大约200m以上),就不成为S型曲线,而成为两个单独的基本型曲线。图2-23S型曲线图2-24卵型曲线38.如何运用卵型曲线组合形式?卵型是用一个回旋线连接两个同向圆曲线的组合(图2-24),整个组合曲线为直线----回旋线(A1)----圆曲线(R1)----回旋线(A)----圆曲线(R2)----回旋线(A2)----直线的顺序组成。卵型要求大圆(R1)能完全包住小圆(R2),两圆曲线的最小间距D,以满足D/R2=0.003---0.3为宜。两圆曲线之间的回旋线参数A应符合(R2/2)≤A≤R2规定的范围内。两圆曲线半径之比,以R2/R1=0.2—0.8为宜。45

第二章路线设计如果卵型曲线的大圆不能完全包住小圆,而是两圆曲线相交、相切或是相离时,只用一条回旋线不能将两个圆曲线连接起来,就要用适当的辅助圆把两条回旋线连接成两个卵型图2-25),或用C型曲线(图2-26)。图2-25大圆没有包住小圆的卵型曲线a.两圆相交,用辅助圆连接成两个卵型;b.两圆相离,用辅助圆两成两个卵型.C型曲线就是同向曲线的两回旋线在曲率为零处径相衔接(即连接处曲率为0,R=∞)的形式,与卵型不同之处是卵型在同向圆曲线之间只有一条回旋线。C型只有在特殊地形条件下采用。当采用C型曲线时,回旋曲线段的图2-26C型曲线路面横坡方向应与圆曲线段相一致,且应使公切点前后最小0.3V长度内保持同一路面横坡度。39.如何运用凸型曲线组合形式?凸型曲线是在两个回旋线之间,不插入圆曲线,而把两条回旋线径相衔接的形式(图2-27)。这种曲线是在用最小曲率半径和最小参数设计的情况下,所以对线形有很大限制。它主要适用于凸出的山咀和凹近去的山谷,只适合最小曲线半径的地方。凸型曲线的回旋线参数及其连接点的曲率半径,应分别符合最小回旋参数和圆曲线一般最小半径的规定。连接点附近最小0.3V的长度范围内,应保持一连接点的曲率半径确定的横坡度。凸型曲线在两回旋线衔接处曲率发生突变,就是在曲率增加的过程中急速地向减少方面移动。如用汽车方向盘的转动来说明,就是在向某个方向变换方向之际马上又向相反的方向往回转动,不能给驾驶员以顺适的感觉,所以凸型曲线作为平面线形是不理想的。但是当路线绕山咀前进,将凸型的参数A固定下来并在其中插入一段半径R的圆弧时,可以看出圆弧越大,曲线就越移向山的内侧;反之,中间圆弧的长度越短,则曲线移向山的外侧。所以当最小曲线半径受到一定限制,在山的内侧有控制点,或者为了减少土方工程量需将路线尽量移向山坡外侧时,这种凸型是有用的线形。图2-27凸型曲线图2-28复合型曲线45

第二章路线设计40.如何运用复合型曲线的组合线形?复合型曲线是指两个以上同向回旋线在曲率相等处相互连接的组合线形,如图2-28。复合型的两个回旋线参数之比以小于1:1.5为宜。小回旋线的参数A不能小于最小规定值。在复合形式中,由于回旋线参数在中途是变化的,所以驾驶员在中途要变更速度,这是行驶中所不希望的。采用这种组合线形主要目的是以减少土石方工程数量,或者是因控制点的关系,如在小半径的回头曲线上和主要公路的进出道路上,速度一般较小,采用也是可行的。41.什么是最大纵坡度?最大纵坡度是指在设计中,按公路等级与自然条件等因素所限定采用的最大纵坡值。最大纵坡度主要考虑载重汽车的爬坡性能和通行能力。小客车在3%的坡道上行驶同在水平路段上比较,在交通不拥挤条件下对速度只有轻微的影响,而对载重汽车的影响则要显著得多,和水平路段相比,载重汽车下坡时速度的增加可达5%,上坡时速度约减小7%。陡坡对交通运行、安全和排水有不良影响,不宜采用。功率与质量比小的车辆,如货车,在上坡路段速度比小汽车慢,这将大大降低公路的服务水平,并增加了追尾事故的危险性。位于交叉口处的上坡路段会增加车辆的通过时间。坡度大于5%时可能会引起排水问题,因为随着坡度的增加,水流流线长度增加。研究显示,随着纵坡增大,每提高速度1km/h的油耗和每增加1t货物的油耗将急剧增加,特别是纵坡大于7%时尤为突出。设计中,应尽可能使纵坡平缓,少用或不用最大纵坡。在山岭区的低等级公路上为争取高程而不得已采用了最大纵坡时,要有相应的安全措施。我国各级公路最大纵坡规定如表2-30。各级公路最大纵坡表2-30设计速度(km/h)1201008060403020最大纵坡(%)3456789(1)设计速度为120km/h、100km/h、80km/hde高速公路受地形条件或其它特殊情况限制时,经技术经济论证,最大纵坡可增加1%;(2)设计速度为40km/h、30km/h、20km/h的公路,改建工程利用原有公路的路段,经技术经济论证,最大纵坡可增加1%。⑶在海拔2000m以上或积雪冰冻地区的四级公路,最大纵坡不应大于8%。42.什么是最小纵坡度?最小纵坡度是指为纵向排水的需要,对长路堑路段以及其它横向排水不畅的路段所规定的纵坡最小值。各级公路的长路堑路段,以及其它横向排水不畅的路段,均应采用不小于0.3%的纵坡。当必须设计平坡(0%)或小于0.3%的纵坡时,其边沟应作纵向排水设计.对于干旱地区以及横向排水良好不产生路面积水的路段,没有必要设置最小纵坡。对于穿过城区边缘和乡镇的公路,按城市道路要求,最小纵坡应大于或等于5%,,困难时可大于或等于3%,遇特殊困难纵坡小于3%时,应设置锯齿形街沟或采取其它排水措施。43.什么是坡长限制?坡长限制有两种情况:最大坡长限制,最小坡长限制。45

第二章路线设计1.最大坡长限制最大坡长限制是表示满载的载重汽车在某一指定的上坡道上行驶时、不致发生不合理减速的坡道最大长度。因为长距离的陡坡对汽车行驶不利。连续上坡会使发动机过热影响机械效率,使行车条件恶化;下坡则因制动频繁而危及行车安全;大坡过长会使载重车减速而阻挡尾随车流的运行,对道路通行能力和交通安全都不利。因此,对最大坡长进行限制是必要的。国外通常以15km/h的速度减小值作为确定某一给定坡度最大坡长的一般设计准则。如图2-28所示的为澳大利亚以代表性货车(5.5kw/t)以90km/h速度驶入后,速度降至所有交通平均运行车速以下时的坡长。我国在大量调查研究和使用基础上,参考国外资料,提出的坡长限制规定如表2-31。各级公路纵坡长度限制(m)表2-31设计速度(km/h)1201008060403020纵坡度(%)39001000110012004700800900100011001100120056007008009009001000650060070070080075005006008300300400920030010200高速公路和一级公路纵坡及坡长的选用应充分考虑车辆运行质量的要求。对高速公路即使纵坡为2%,其坡长也不宜过长。关于公路纵坡长度的量度:2006年《公路路线设计规范》条文8.3.1指明,坡长是变坡点间的水平直线距离。但在近年设计中存在不同看法,认为在一般低等级公路设计中,竖曲线半径小、长度短,坡长可取断面两变坡点之间的距离计量;对于高速公路和一级公路,采用的竖曲线半径大,竖曲线也较长,在竖曲线上的纵坡已较直坡段缓和,在考虑坡长限制时应估计到这一点。建议按下述方法计量:①当竖曲线长度≤200m、或竖曲线长度虽大于200m,但前后坡段纵坡代数差的绝对值小于0.5%时,竖曲线长度的各半的纵坡等于前后坡段的纵坡;②当竖曲线长度大于200m,且前后坡段纵坡代数差的绝对值大于0.5%时,竖曲线长度1/4的两端的纵坡与前后坡段的纵坡相同,2/4的竖曲线中间段按前后坡段纵坡代数平均值计算。2.最小坡长限制图2-28纵坡坡度与坡长关系最小坡长是指相邻两个变坡点之间的最小长度。若其长度过短,就会使变坡点个数增加45

第二章路线设计,行车时颠簸频繁。当坡度差较大时,还容易造成视距不良,影响行车安全。最小坡长还要考虑到坡线两端竖曲线的切线长能否设置。最小坡长规定见表2-32。各级公路最小坡长表2-32设计速度(km/h)1201008060403020公路最小坡长值(m)300250200150120100603.连续纵坡公路连续纵坡大于5%时,应在不大于表2.3.25-1所规定的纵坡长度范围内处设置缓和坡段。缓和坡段的纵坡应不大于3%,坡长应符合表2-32最小坡长的规定。高速公路、一级公路,由几个连续上坡(或下坡)路段组合而成时,应采用平均纵坡进行检验。44.什么是平均纵坡?平均纵坡是指一定路线长度范围内,路线两端点的高差与路线长度的比值。计算式为:i平均=h/L式中:L---路线长度(m);h–路线长度L两端的高差(m)。-平均纵坡是衡量路线线形设计质量的重要指标之一。在公路纵断面设计中,即使完全符合最大纵坡、坡长限制和缓和坡段的规定,还不能保证使用质量。不少路段虽然单一陡坡并不大,甚至也有缓和坡段,但由于平均纵坡较大,上坡使用低速档较久,易致车辆水箱开锅。下坡则因刹车发热、失效而导致事故发生。因此,有必要控制平均纵坡。这样既可保证路线长度的平均纵坡不致过陡,也可以免除局部地段所使用过大的平均纵坡。越岭线的平均纵坡,对于二、三、四级公路相对高差为200m—500m时,以采用5.5%为宜,相对高差大于500m,则不应大于5%。并注意任何相连3km路段的平均纵坡不宜大于5.5%。对于高速公路、一级公路,由于缺乏调研结论,在实际运用中只能采用运行速度对其安全性进行验算、评价,以策安全。45.什么是长陡下坡路段?在连续下坡路段,其平均纵坡大于或等于4%、纵坡连续长度大于或等于3km的路段通常称为长陡下坡路段。这种路段,设计时可能涉及两类问题,一是坡长限制,二是平均纵坡。当坡长限制不能满足要求时,会引起上坡追尾或路段通行能力降低现象;而当平均纵坡不满足要求时,会引起下坡制动失灵或上坡汽车发动机气阻熄火、水箱开锅等现象。当上坡坡长不满足要求时,可以通过设置爬坡车道得到较好解决;当平均纵坡不满足要求时,在几何设计上往往没有根本性的解决办法,而且经常会引发恶性安全事故。因此,设计者需引起高度重视。提供以下设计思路供参考:⑴选线时要尽量避免长陡坡设计,适当增加工程造价,避免出现长陡纵坡。如:①研究局部绕线方案,或调整走向方案,避开特殊地形地貌区。②采用长隧道方案越岭。③采用长距离展线方案,平缓降低高差。④设计上、下行方案,重点保证下坡方案采用缓坡。⑵综合治理措施,最大限度地减少恶性事故发生。如:①设置强制休息区。选择陡坡段起点和中间适当地点(结合服务区、停车场、收费站)45

第二章路线设计设置强制休息区,强制大型货车必须进入并停留一定时间,加水、检修、缓解长距离行车紧张心理。①设置专用交通标志。在长陡坡的起、终点设预告标志,提醒驾驶员已进入长陡坡;中间每隔一定距离设提示标志,告知距避险车道入口距离、本段“最后一道避险车道”的距离。②设置避险车道和爬坡车道。③经常性的安全宣传教育以及发放“安全须知卡”。46.什么是高原纵坡折减?在海拔较高的高原地区,汽车发动机的功率因空气稀薄而减少,相应地降低汽车的爬坡能力;汽车水箱中的水易沸腾而破坏冷却系统。据<高原公路极限纵坡实验报告>资料:解放牌汽车发动机功率在海拔3000m时降低33.3%,4000m时降低46.7%,4500m时降低52%。3000m以下汽车(无拖挂)行驶的最大纵坡可达9%;并建议在3000m以下最大纵坡可用8%,3000--4000m可用7%,〉4000--5000m可用6%,5000--6000m一般不大于5%,在困难地段可用6%。所以,在海拔3000m以上的高原地区各级公路的最大纵坡应按规定折减:海拔3000--4000m地区折减1%,4000--5000m地区折减2%,5000m以上地区折减3%。最大纵坡折减后,如小于4%,仍用4%。47.什么是合成坡度?合成坡度是指在有超高横坡和路线纵坡的路段上,由路线纵坡和超高横坡所构成的坡度,其值可按下式计算:ih=(iz2+ic2)1/2式中:ih---合成坡度;iz---路线纵坡;ic---超高横坡。在这种坡道和小半径弯道重合的路段上,行车除受到纵坡阻力外,还增加了弯道阻力。如遇到急弯陡坡,行车容易发生危险。所以有必要对合成坡度加以控制,以防止车辆在弯道上行驶时,由于合成坡度过大而引起的不适和危险。因此,在条件许可情况下,以采用较小的合成坡度为宜。特别是下述情况,其合成坡度必须小于8%:1)冬季路面有积雪、结冰的地区;2)自然横坡较陡峻的傍山路段;3)非汽车交通比率高的路段。公路合成坡度最大值规定如表2-33。各级公路合成坡度表2-33公路等级高速公路、一级公路二级、三级、四级公路设计速度(km/h)12010080608060403020合成坡度值(%)10.010.010.510.59.09.510.010.010.0为了保证路面排水,合成坡度的最小值不宜小于0.5%。特别在超高过渡段,合成坡度不宜设计为0%。当合成坡度小于0.5%时,应采取综合排水措施,以保证排水畅通。45

第二章路线设计48.怎样选定竖曲线半径?1.竖曲线分为凸型竖曲线和凹型竖曲线。设置凸型竖曲线主要是为了保证行车所需的视距,并缓和变坡点处的车辆行驶;而凹型竖曲线主要是限制曲线上的离心力,缓和行车时车辆的颠簸和震动。2.《公路工程技术标准》将竖曲线半径分为一般值和最小值。竖曲线半径最小值是汽车在纵坡变更处行驶时,为了缓和冲击和保证视距所需的最小半径的计算值,该值在受地形等特殊情况约束时方可采用;但是,为了安全和舒适,应采用最小半径值的1.5—2.0倍的数值,即最小半径的一般值。3.当坡差很小时,由计算得来的竖曲线往往很短,这样的竖曲线在视觉上不好,会给驾驶员一个急促的折曲感觉。为了避免这种情况,规定了最小竖曲线长度,它是以设计速度3s的行程而确定的。4.我国各级公路竖曲线最小半径和最小长度规定如表2-34。各级公路竖曲线最小半径(m)竖曲线长度(m)表2-34计算行车速度(km/h)1201008060403020凸型竖曲线最小半径一般值170001000045002000700400200极限值11000650030001400450250100凹型竖曲线最小半径一般值6000450030001500700400200极限值4000300020001000450250100竖曲线长度一般值250210170120906050最小值1008570503525205.满足超车视距路段凸形竖曲线半径应不小于表2-35.满足超车视距路段的凸形竖曲线半径表2-35设计速度(km/h)8060403020凸形竖曲线半径(m)31500128004200240011006.竖曲线半径应尽量选用大值,有条件时,最好采用按视觉需要设定的半径值(表2-36).视觉所需要的最小竖曲线半径表2-36计算行车速度(km/h)120100806040凸型竖曲线半径(m)20000160001200090003000凹型竖曲线半径(m)120001000080006000200049.什么是平曲线超高?当平曲线半径小于不设超高的平曲线最小半径时,应在曲线上设置超高。它可以使运行车辆形成向心力,有助于车辆的转弯,从而增加安全性,提高行车的舒适度。超高通常能改善路面的排水,也有助于减小车辆雨天行驶产生飘滑的危险。超高的横坡坡度按公路等级、计算设计速度、圆曲线半径、路面类型、自然条件和车辆组成等情况确定,必要时应按运行速度予以验算。高速公路、一级公路的超高横坡度不应大于10%,其它各级公路不应采用大于8%的超高横坡度。在积雪冰冻地区不宜采用6%的最大超高横坡度。高速公路、一级公路的纵坡较大处,其上、下行车道可采用不同的超高值。45

第二章路线设计在超高较大的路段上,当货车的运行车速小于曲线的设计车速时,将受到向心加速度的作用。当超高为10%时,上述作用足以使货车发生位移并导致翻车。在有不利的侧向风发生时,也会影响车辆稳定性。因此建议高速公路、一级公路采用8%的最大超高横坡度。各圆曲线半径所设置的超高值应按设计速度、圆曲线半径、公路条件和自然条件等经计算确定。其最小超高值应是该级公路直线部分的路拱坡度值。当设计速度小于100km/h且最小平曲线半径小于400m时,特别是在平曲线线形不连续一致的情况下,应考虑车辆的实际行车速度。二级公路、三级公路、四级公路接近城镇且混合交通量较大的路段,车速受到限制时,其最大超高值可按表2-37规定设置。车速受限制时最大超高值表2-37设计速度(km/h)806040,30,20超高横坡度(%)64250.什么是超高过渡段?超高过渡段应怎样布置?1.超高过渡段长度由直线段的双向横坡断面逐渐变到圆曲线段全超高的单向横坡断面,其间必须设置超高过度段(图2-29),或称为超高渐变段或超高缓和段。超高过渡段长度按下式计算:LC=B(E2–E1)/P式中:LC----超高过渡段长度(m);B-----需要旋转的行车道最大宽度,从旋转轴量起(m);E1----超高过渡段之前的路拱横坡度(%);E2----圆曲线超高(%);P-----超高渐变率,即旋转轴线与行车道(设路缘带时为路缘带)外侧边缘线之间的相对坡度。图2-29超高缓和段超高渐变率见表2-38。当采用路肩集中排水时,超高渐变率应小于表中所列值。45

第二章路线设计超高渐变率表2-38计算行车速度(km/h)1201008060403020旋转轴位置边线1/2001/1751/1501/1251/1001/751/50中线1/2501/2251/2001/1751/1501/1251/1002.超高缓和段布置1)一般要求:①超高渐变段应在圆曲线起点处达到全超高;②超高渐变段一般应布设在整个回旋线内,如果超高渐变段需要的长度大于回旋线设计长度,应延长回旋线长度。③为了美观,有时回旋线长度大于超高渐变段所需长度,超高渐变段可设在回旋线的某一区段之内(图2-30)。全超高断面宜设在缓圆点或圆缓点处。④由正常路拱横坡至超高横坡为平坡之间的超高渐变率不应小于1/330。⑤六车道及其以上的公路宜增设路拱线。⑥对线形设计要求较高的公路,应在超高过渡段的起、终点插入一段二次抛物线,使之连接圆滑、舒顺。⑦四级公路超高的过渡应在超高过度段全长范围内进行。图2-30长缓和曲线内超高渐变段的布设2)布置方式超高的过渡方式按超高旋转轴在横断面上的位置,分成以下几种布置方式:(1)无中间带的公路①超高横坡度等于路拱坡度时,外侧车道绕路中线旋转,直至超高横坡值(图2-31)。②超高横坡度大于路拱横坡度时,有三种过渡方式:a绕车道内侧边缘旋转(图2-32):在渐变段起点之前将路肩横坡逐渐变为路拱横坡,再将外侧车道饶路中线旋转,待达到与内侧车道构成单向横坡后,整个断面再绕未加宽前的内车道边缘(作为旋转轴)旋转,直至超高横坡度值。一般新建工程应采用此种方式。图2-31超高横坡等于路拱坡度图2-32绕内边缘旋转b绕中线旋转(图2-3345

第二章路线设计):在渐变段起点之前将路肩横坡逐渐变为路拱横坡,再将外侧车道绕路中线旋转,待达到与内侧车道构成单向横坡后,整个断面一同绕路中线(作为旋转轴)旋转,直至超高横坡值。一般改建工程应采用此种方式。图2-33绕中线旋转图2-34绕外侧边缘旋转c绕车道外侧边缘旋转(图2-34):先将外侧车道绕外边缘旋转,与此同时,内侧车道随中线的降低而相应降坡,待达到单向横坡后,整个断面仍绕外侧车道边缘旋转,直至达面到超高横坡为止。这种方式可在特殊设计(如强调路容美观或外侧受不能抬高的限制等情况)时采用。(2)有中间带的公路①绕中间带的中心线旋转(图2-35):先将外侧行车道绕中间带的中心线旋转,待达到与内侧行车道构成单向横坡后,整个断面一同绕中心线旋转,直至超高横坡度值。此时中央分隔带呈倾斜状。中间带宽度≤4.5m的公路可采用此种方式.②绕中央分隔带边缘旋转(图2-36):将两侧行车道分别绕中央分隔带边缘旋转,使之各自成为独立的单向超高断面,此时中央分隔带维持原来水平状态。各种不同宽度的中间带均可选用这种方式。③绕各自行车道中线旋转(图2-37):将两侧行车道分别绕各自的中线旋转,使之各自成为独立的单向超高断面。此时中央分隔带边缘分别升高与降低成为倾斜断面。单向车道数大于四条的公路可采用这种方式。图2-35绕中间带的中心线旋转图2-36绕中央分隔带边缘旋转图2-37绕各自行车道中心线旋转(3)分离式公路分离式公路断面的超高过渡方式可视为两条无中间带的公路分别进行处理.3.反向曲线间的缓和曲线超高布置图2-38反向曲线间回旋线超高布置45

第二章路线设计反向曲线间设置回旋线有利于行车安全和舒适,每一回旋线的超高要分别单独处理。但在反弯点STS处形成的平坡区段影响排水时,可在反弯点附近采用最大超高渐变率予以改善(图2-38)。4.硬路肩的超高方式硬路肩横坡度与相邻车道横坡度一致时,其超高过渡段与车到相同且采用与车道相同的超高渐变率。硬路肩横坡度大于相邻车道横坡度时,应先将硬路肩过渡到与车道横坡度相同,再与车道一起超高过渡。51.什么是平曲线加宽?汽车在曲线路段行驶时,前后轮的轨迹是不同的。靠近曲线内侧后轮行驶的曲线半径最小,而靠曲线外侧行驶的前轮曲线半径最大。在曲线路段上行车,由于汽车转弯摆动,驾驶员保持在车道中心线上也比较困难。为适应上述情况,平曲线路段的行车道部分和路基都应予加宽。曲线加宽包括汽车转弯时需要的几何加宽和摆动加宽两部分。1.几何加宽值计算对于普通载货汽车(图2-39):一条车道的加宽值为e=S2/2R;对于半挂车(图2-40):牵引车的加宽值为e1=S12/2R;拖挂车的加宽值为e2=S22/2R";其中R"=R–e1,因e1与R相比甚小,可取R"≈R,故对于半挂车一个车道的加宽值为e=e1+e2=(S12+S22)/2R=S2/2R;式中:e-----一个车道的加宽值(m);R----圆曲线半径(m);S1----牵引车保险杠至第二轴的距离;S2----第二轴至拖车最后轴的距离(m);S----设计车长(m);载货汽车后轴至前保险杠的距离,对半挂车为当量车长,S=(S12+S22)1/2。2.摆动加宽值计算据实测,汽车转弯摆动加宽与车速有关,一个车道摆动加宽值经验计算公式为:e′=0.05u/R1/2;式中:u-----汽车转弯时的车速(km/h)。图2-39单车道加宽图2-40半挂车加宽3.加宽规定平曲线半径等于或小于250m45

第二章路线设计时,应在平曲线内侧加宽。双车道路面的加宽值规定如表2-39;单车道路面加宽值按表列数值的二分之一采用。四级公路和设计速度30km/h的三级公路可采用第一类加宽值;对于不经常通行集装箱运输半挂车的公路,可采用第二类加宽值;二级公路以及设计速度为40km/h的三级公路有集装箱半挂车通行时,应采用第三类加宽值。公路双车道路面平曲线加宽值(m)表2-39加宽类型平曲线汽车半径m轴距加前悬250∽200<200∽150<150∽100<100∽70<70∽50<50∽30<30∽25<25∽20<20∽151235m0.40.60.81.01.21.41.82.22.58m0.60.70.91.21.52.05.2m+8.8m0.81.01.52.02.5圆曲线上的路面加宽应设置在路面的内侧。各级公路路面加宽后,路基也应相应加宽。四级公路路基采用6.5m以上宽度时,当路面加宽后剩余的路肩宽度不小于0.5m时,则路基可不予加宽;小于0.5m时,则应加宽路基以保证路肩宽度不小于0.5m。双车道公路当采取强制性措施实行分向行驶的路段,其圆曲线半径较小时,内侧车道的加宽值则大于外侧车道的加宽值,设计时应通过计算确定其差值。4.<公路设计指南>资料:按照合适的车型及其组合采用表2-40的数据加宽方法。平曲线按车型的曲线段路面加宽值表2-40纵拦1纵拦2纵拦3纵拦4纵拦5②纵拦6③纵拦7纵拦8平曲线半径(m)轨迹宽度①总净距(m)车道宽度(m)小客车(m)货车(m)半挂车(m)单车道(匝道)双车道公路单车道(匝道)双车道公路152.474.536.911.001.5012.44(5.44)④15.32(8.32)④202.314.035.6310.35(3.35)12.14(5.14)252.213.734.939.66(2.66)11.36(4.36)302.143.534.489.01(2.01)10.46(3.46)502.013.133.6211.5022.008.25(1.25)9.24(2.24)701.952.953.307.75(0.75)8.60(1.60)1001.912.823.067.38(0.38)8.12(1.12)1501.872.712.872.0022.507.58(0.58)8.24(1.24)2001.832.662.787.44(0.44)8.06(1.06)2501.802.602.707.30(0.30)7.90(0.90)注:①轨迹宽度是根据转弯轮迹模板计算的.小客车(6m)的轨迹宽度只用于停车场及其它路外设施的设计.②单车道(匝道)公路车道宽度是按照半挂车绕过一辆停驶的货车而计算的.总净距是按照不同半径为15—30m、50—100m、150—250m曲线上两车每车净距分别为0.25m、0.375m、和0.5m,然后相加而得。纵栏5中总净距为动态净距的4倍。③双车道公路(单向或双向)车道宽度是按照两辆半挂车错车或并行而计算的。纵栏6中总净距等于两车每侧动态净距之和,再加上对向而来的车辆的0。5m净距。④括号内的数字为加宽值。设定单车道公路(匝道)直线路段的车道宽度为7m(左侧路肩1.0m,车道3.5m,右路肩45

第二章路线设计2.5m);双车道公路直线路段宽度为7m(车道宽3.5m+3.5m)。52.平曲线加宽如何设置其过渡(缓和)段?当平曲线半径小于等于250m时,一般在平曲线内侧设置加宽。加宽应在驶向曲线时逐渐过渡,使路面边缘线形平顺,并符合车辆驶入或驶离曲线的缓和段轨迹。设置回旋线或超高缓和段时,加宽过渡段长度应采用与回旋线或超高缓和段长度相同的数据,并按高次抛物线设计加宽缓和段线形,如图2-41,加宽缓和段上任一点的加宽值按下式计算:WX==[4(LX/LO)3-3(LX/LO)4]×WO式中:WX---加宽缓和段上任一点的加宽值;WO---圆曲线部分路面加宽值;LX---加宽缓和段起点至加宽为WX点的距离;LO---加宽缓和段全长.对于二、三、四级公路,上式可简化为WX==(Lx/L0)×W0不设回旋线或超高缓和段时,加宽缓和段长度应按渐变率1:15且长度不小于10m的要求设置。图2-41加宽缓和段四级公路的直线同小于不设超高的圆曲线最小半径相连接处,和半径小于或等于250m的圆曲线径相连接处,应设置超高、加宽缓和段。该缓和段长度应分别按超高和加宽的有关规定计算,取其较长者,但最短应符合渐变率为1:15且不小于10m的要求。缓和段应设在紧接圆曲线起点或终点的直线上,受地形或其它条件限制时,允许将缓和段的一部分插入曲线,但插入曲线内的长度不得超过超高、加宽缓和段长度的一半。53.对平曲线长度有何要求?1.平曲线最小长度汽车在平曲线上行驶,若曲线长度很短,则方向盘操作必须很快,离心加速度急剧变化,行车安全难于保证。在交角很小情况下,曲线半径很大,驾驶员也感到曲线很短,会使操作失误。从行车安全、舒适要求考虑,公路平曲线长度,应能安置一段圆曲线和两段回旋线(或超高、加宽缓和段),平曲线长度不应小于2倍回旋线长度,但按两倍回旋线最小长度控制时,此时曲线为凸形回旋线,对驾驶员视觉不舒顺。一般按9s行程控制平曲线最小长度,回旋线和圆曲线段各占3s。各级公路设计平曲线长度不宜过短,最小平曲线长度规定如表2-41。从线形设计要求方面考虑,曲线长度按最小值的5~8倍即1000~1500m较适宜。平曲线最小长度表2-41设计速度(km/h)1201008060403020一般值(m)1000850700500350250200最小值(m)2001701401007050401.路线转角等于或小于70时的平曲线长度当路线转角等于或小于70时,曲线长度往往看上去较实际长度为短,因为在曲线两端附近的曲线部分被误认为是直线,只有在交点附近才能看出是曲线,这就会为驾驶员造成急转弯的错觉。因此,在平曲线设计时应尽量避免设置小于7045

第二章路线设计的转角;在不可避免时,其长度应大于表2-42中规定。公路转角等于或小于7时的平曲线长度表2-42设计速度(km/h)1201008060403020平曲线长度(m)1400/θ1200/θ1000/θ700/θ500/θ350/θ280/θ注:表中θ角为路线转角值(0).当θ<20时,按θ=20计算。54.什么是线形组合?在公路上行车时,映入驾驶员眼帘的是公路的平面线形、纵面线形和横断面所组合的空间立体线形.这一空间立体线形应能保证驾驶员的视觉连续性,并有足够的安全感、舒适感和美感。平面线形设计和纵面线形设计以及与横断面配合不应当是孤立的,从定线开始,就要注意三者的协调和合理组合,做好平纵横线形组合设计。这方面的精心设计和很好的组合,通常无须增加投资即能增进公路的效应、安全和路容,达到与周围环境的良好融合。1.线形组合的基本要求⑴线形组合设计中,各技术指标除应分别符合平面、纵断面规定值外,还应考虑横断面对线形组合与行驶安全的影响。应避免平面、纵断面、横断面的最不利值的相互组合的设计。⑵在确定平面、纵断面的各相对独立技术指标,各自除应相对均衡、连续外,应考虑与之相邻路段的各技术指标值的均衡、连续。⑶条件受限制时选用平面、纵面的各接近或最大(最小)值及其组合时,应考虑前后地形、技术指标运用等对实际行驶速度的影响,其运行速度与设计速度之差不应大于20km/h。⑷横断面设计应最大限度地降低路堤高度,减小对沿线生态的影响,保护环境,使公路融入自然。条件受限制不得已而出现高填、深挖时,应同架桥、建隧、分离式路基等方案进行论证比选。⑸线形组合设计除应保持各要素间内部的相对均衡与变化节奏的协调外,还应注意同公路外部沿线自然景观的适应和地质条件等的配合。2.平纵线形的组合要素按照平面线形为直线、平曲线,纵面线形为直线、竖曲线的不同组合,可构成六种立体线形组合要素(图2-42)45

第二章路线设计图2-42六种立体线形组合要素第一种平面直线与纵面直线的组合要素在地区路网或区域规划以直线为主的平原地区、在有长大桥梁、隧道构造物的路段以及在和平面交叉的路段,采用这种组合要素是合适的。因为它能与周围环境协调,或从经济方面看也是有利的。但直线具有几何学上不柔和的形态,使线形不易与地形相协调,长直线的单调性容易造成驾驶疲劳,不利于行车安全。在不符合前述适用条件下,最好不用这种组合要素。第二种平面直线与凹形竖曲线的组合要素在山地夹着盆地的地区,使用平面直线与大半径凹形竖曲线的组合(图2.3.35.-2b),不仅可以改变第一种组合要素的单调与呆板,而且给予驾驶员以动态的印象,有助于增加驾驶舒适性作用。但这种舒适性容易促成车速过高,形成多发事故地段。故两端纵坡不宜太陡,竖曲线半径要大。这种组合还要防止中间插入短直线而成为断背曲线(图2.3.35-2a),为避免这类现象,应将短直线改为大半径曲线而组成复曲线(图2-43).平面纵断面a.b.c.图2-43平面直线与凹形竖曲线的组合第三种平面直线与凸形竖曲线的组合要素这种立体线形组合的要点是:凸形竖曲线半径不仅要保证视距,而且必须能够提供足够的视觉安全感,形成一条柔和的连续的线形。但不能出现有看得见近处和远处、而却看不见中间路面的线形(图2-44)。图2-44看不见中间的线形第四种平曲线与纵断面为直线的立体线形组合要素45

第二章路线设计这种组合中的平曲线半径如果选择适当,则将显示出其良好的视觉性。在这种线形上行车,可以获得路边的景观,因景观逐渐变化而经常使驾驶员感觉新鲜,以致很自然地操纵方向盘。但若曲线半径选择不当,则会让驾驶员感到前方视觉的曲折。第五种平曲线与凹形竖曲线的组合要素如果平面、纵断面两要素的大小适当,平衡良好,那么这种立体线形是可提供最平顺的视觉印象的线形之一。第六种平曲线与凸形竖曲线的组合要素这种组合中的曲线半径如果大小适当,那么视觉平顺,是可提供优良诱导性的一种线形。否则,就会出现能看见近处和远处、却看不见中间路面的线形(图2-45)。图2-45曲线段看不见中间路面2.平纵线形组合设计的基本作法1)要作成视觉上自然地诱导驾驶员的线形,并保持视觉的连续性,这是衡量平面、纵断面两种线形组合时最基本的也是最重要的基本原则。例如,平曲线起点位于凸形竖曲线顶部之前,那么驾驶员在达到凸形顶部之前就自然知道前方有平曲线及其转向,而能做到从容驾驶,安全行车,这就是视觉上的自然诱导。2)平、纵面线形指标应大小均衡,使线形在视觉上、心理上保持协调。两种线形指标大小不均衡,会失去视觉上的均衡性,工程经济上也会不合理。例如,在山区纵断面起伏频繁的地段,平面上使用大的平曲线半径是毫无意义的。根据经验,平曲线半径如果大于1000m,竖曲线的半径大约为平曲线半径的10倍到20倍就能达到平衡。表2-42提供的数据是德国的经验值。平、竖曲线半径的均衡表2-42平曲线半径(m)竖曲线半径(m)平曲线半径(m)竖曲线半径(m)6001000011003000070012000120040000800160001500600009002000020001000001000250003)选择适当的合成坡度,使行车平稳、排水顺畅。合成坡度过大对行车不利,特别是在下坡的小半径平曲线上,危险性更大,事故也多,必须避免。合成坡度过小对排水不利,经常成为问题的是在纵坡接近水平(0.3%以下)的情况,以及靠近凹形竖曲线底部、平面上为S型曲线的变曲点附近,要尽力避开这种组合。55.怎样做好平、纵线形的组合?1.平曲线与竖曲线应相互重合,且平曲线应稍长于竖曲线,如图2-46所示。图中竖曲线位置显示出组合不当和组合得当的几种情况,可以看出组合得当的特点是:45

第二章路线设计①平曲线要能包住竖曲线,为驾驶员提供最好的视觉诱导,避免急转弯的操作行为。②当竖曲线的起、终点落在回旋线段内时,就会获得良好的组合。对于高等级公路,特别是高速公路,平曲线半径较大,曲线长度有时达几公里,如在一个平曲线内只设一个竖曲线,将极大地增加土方工程量,与地形也不协调,高填深切对环境保护不利。因此,在一个大而长的平曲线内一般需设置几个竖曲线才比较合适。为取得视觉上的良好效果和行车安全,可采用透视图法进行检查和修改。据经验,当平曲线缓而时、竖曲线坡差小于1%时,可不要求平竖曲线相位的对应,平曲线中可包含多个竖曲线,或竖曲线略长于平曲线。图2-46平曲线与竖曲线的组合2.平曲线的变曲点与竖曲线的变曲点处于大致相同位置,无论在视觉上或排水上、行驶力学上都能获得满意的效应(图2-47)。因为变曲点处于大致相同位置,来自驾驶员的视觉在观察到竖曲线顶点的范围内,平曲线才开始转弯,故车行道的视觉形态还是继续反映在驾驶员的视野内。而且,在横坡小的范围内,可充分确保纵坡度;在纵坡小的路段,可得到大的横坡度。这样可以造成适当的排水和横向力变化不大的横坡度。图2-47平、纵两种线形的变曲点处于大致相同位置3.合成坡度的控制应与线形组合设计相结合。有条件时,一般最大合成坡度不宜大于8%,最小合成坡度不小于0.5%。应避免急弯与陡坡相重合的线形。4.应注意线形与自然环境和景观的配合与协调。①尽量少破坏公路周围的地貌、地形、天然树林、建筑物等。②当公路穿越山脊或通过宽阔林区时,路线宜布设成曲线,以保持自然景观的连续。45

第二章路线设计③为减轻在长直线公路上驾驶的单调感,应使驾驶员能看到前方显著的景物。5.平纵线形设计中应避免以下各种组合:①小半径的平曲线起、讫点不得设在或接近凸形竖曲线的顶部和凹形竖曲线的底部。②凸形竖曲线的顶部和凹形竖曲线的底部,不得与反向平曲线的拐点种合。③纵断面线形应避免出现驼峰、暗凹、跳跃、断背、长直线或折曲等使驾驶员视线中断的线形。④直线段内不宜插入短的竖曲线。⑤小半径竖曲线不宜与回旋线相互重叠。⑥避免在长直线上设置陡坡及曲线长度短、半径小的凹形竖曲线。⑦应避免陡坡与急弯相重合。⑧应避免驾驶者能在行驶视野内看到的两个或两个以上的平曲线或竖曲线。56.在平纵线形布设时,怎样处理好该处的桥隧构造物布设?在进行平纵线形布设时,必须对任何构造物以及影响构造物安全、经济和美观的限制因素给予充分的考虑。构造物引道的线形设计应能适应构造物整个设计寿命周期的要求。布设时应注意考虑以下因素:公路等级和交通量、以及相应的设计标准;构造物类型及其地基基础位置;跨度及纵坡限制;景观因素;分期修建及规划目标;环境保护要求。1.桥头引道线形与桥上线形的配合①各级公路上的桥涵等人工构造物同路基段的衔接应符合路线布设的有关规定。②桥梁及其引道的位置对线形设计有一定影响,应综合考虑其与路线的配合,使之视野开阔、视线诱导良好。③大、中桥上的纵坡不宜大于4%,引道紧接桥头部分的纵坡应与桥上纵坡相同,其长度不宜小于3秒行程;位于市镇附近非汽车交通较多的地段,桥上及桥头引道纵坡均不得大于3%。④桥涵应与路基同宽。高速公路、一级公路上的桥梁宜设计为上、下行的两座分离的独立的桥梁。⑤一般公路跨河桥或跨线桥,其桥位线(包括桥头接线)宜与被跨的河流或铁路、公路正交。当必须斜交时,其交叉角宜大于450。⑥高速公路、一级公路的平、纵技术指标较高,必要时其桥梁应随路线而布设成弯、坡、斜桥。⑦当桥梁为大跨径、大斜交角、变宽或小半径曲线时,其设计和施工都很困难而且成本增大。这种情况应尽可能避免,具体措施有:a当弯桥不可避免时,桥梁应位于圆曲线部分,而不能位于回旋线上。平曲线半径应尽可能大。b应避免桥上平曲线半径和曲率突然变化。如半径发生变化,切点要放在桥墩位置。c结构物应避免造成楔形或变宽末端。当必需变宽时,渐变起点宜设于桥墩上并布设于整跨。d当新建桥梁取代邻近老桥时,两桥间应预留不少于0.5m的空间作为工作空间。2.隧道洞口连接线与隧道线形的配合①各级公路隧道与公路的衔接应符合路线布设的有关规定。②隧道宜采用直线线形,特别是长隧道,这样有利于施工、照明和通风。如果必需设在曲线区段时,隧道应位于圆曲线部分;采用圆曲线线形时,宜采用不设超高的曲线半径,或超高为2%--3%的圆曲线半径。③紧接隧道洞口连接线应与隧道线形相协调,隧道洞口连接线应有545

第二章路线设计秒行程长度的平、纵面线形与隧道保持一致。④高速公路、一级公路一般应设计为上、下行分离的两座独立隧道,洞口两端应选择适当位置在洞口连接线间设置出口和联络线,供转向和抢险救灾用。57.沿线设施与路线线形如何配合?交通工程及沿线设施的设计应遵循"安全第一"的原则,为用路者提供良好服务,保证行车安全和便于运营管理。1.主线收费站、服务区、停车区及公共汽车停靠站前后的路线线形应连续、流畅,无视觉不良的线形组合。2.线形设计应考虑到服务区等沿线设施布置的要求。3.主线收费站范围内的主要技术指标应大于表2-43的规定,主线收费站应选择在直线上或不设超高的曲线上,不得放在凹形竖曲线内。主线收费站范围内主线主要技术指标表2-43设计速度(km/h)120100806040最小平曲线半径(m)一般值200015001100500250最小值15001000700350200最小竖曲线半径(m)凸形竖曲线一般值45000250001200060002000最小值2300015000600030001500凹形竖曲线一般值1600012000800040003000最小值120008000400020001500最大纵坡(%)222334.服务区、停车区及公共汽车停靠站等区段内,主线的主要技术指标可参照互通立体交叉的有关设计规定。本章主要参考书目[1]交通部颁.公路工程技术标准(JTJB01-2003).北京:人民交通出版社,2004。[2]交通部颁.公路路线设计规范(JTJD20-2006).北京:人民交通出版社,2006。[3]交通部公路司,新理念公路设计指南(2005版).北京:人民交通出版社,2005。[4]交通部公路司,降低造价公路设计指南(2005版).北京:人民交通出版社,2005。[5]陈胜营等.公路设计指南.北京:人民交通出版社,2000.[6]孙家驷.道路勘测设计.北京:人民交通出版社,1999.[7](日)大塚胜美等.公路线形设计.北京:人民交通出版社,1981.[8]何景华.公路勘测设计.北京:人民交通出版社,1985.[9](日)日本道路协会.回旋曲线手册(中译本).北京:人民交通出版社,1980.[10](美)AASHTO.公路与城市道路几何设计(中译本).西安:西北工业大学出版社,1998.[11]冯桂炎.公路设计交通安全审查手册.北京:人民交通出版社,2000.(本章由冯桂炎撰稿及二版修改)45

您可能关注的文档

- 公路路线设计规范,下载

- 公路路线设计规范xx

- bj-130汽车变速箱壳体加工工艺路线设计毕业设计(论文)word格式

- 重庆市城市道路交通规划及路线设计规范》文本内容

- 公路路线设计细则.pdf

- 公路路线设计规范xx,下载

- 林区公路路线设计规范

- 重庆市城市道路交通规划及路线设计规范

- 重庆市城市道路交通规划及路线设计规范dbj50-064-2007

- 公路路线设计中应注意的问题剖析

- 公路路线设计规范1994

- 公路路线设计中交通安全影响因素探析

- 公路改扩建工程路线设计技术研究

- 城市道路路线设计规范(cjj193-xx)

- 关于山区公路路线设计的若干观点与探讨

- 关于道路路线设计安全性评价方法与标准研究探讨

- 某山岭地区二级公路路线设计

- 公路路线设计及应注意的问题