- 217.54 KB

- 2022-05-12 10:03:38 发布

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

目录1.前言3概述33.常用精制工艺简介63.1高速离心分离技术63.2超滤63.3大孔树脂吸附73.4醇沉84.课程实验94.1实验目的94.2仪器与试剂104.3实验内容104.3.1芍药甘草制剂的制备104.3.2实验实施方式104.3.3精制分离工艺104.3.4检测104.4结果及分析114.4.1实验主要步骤和数据124.4.2计算(外标一点法):125.工艺路线的设计155.1处方155.2制备工艺155.3工艺参数选择165.4芍药甘草汤的工艺路线165.5工艺说明176.个人小结19文献引用:2019

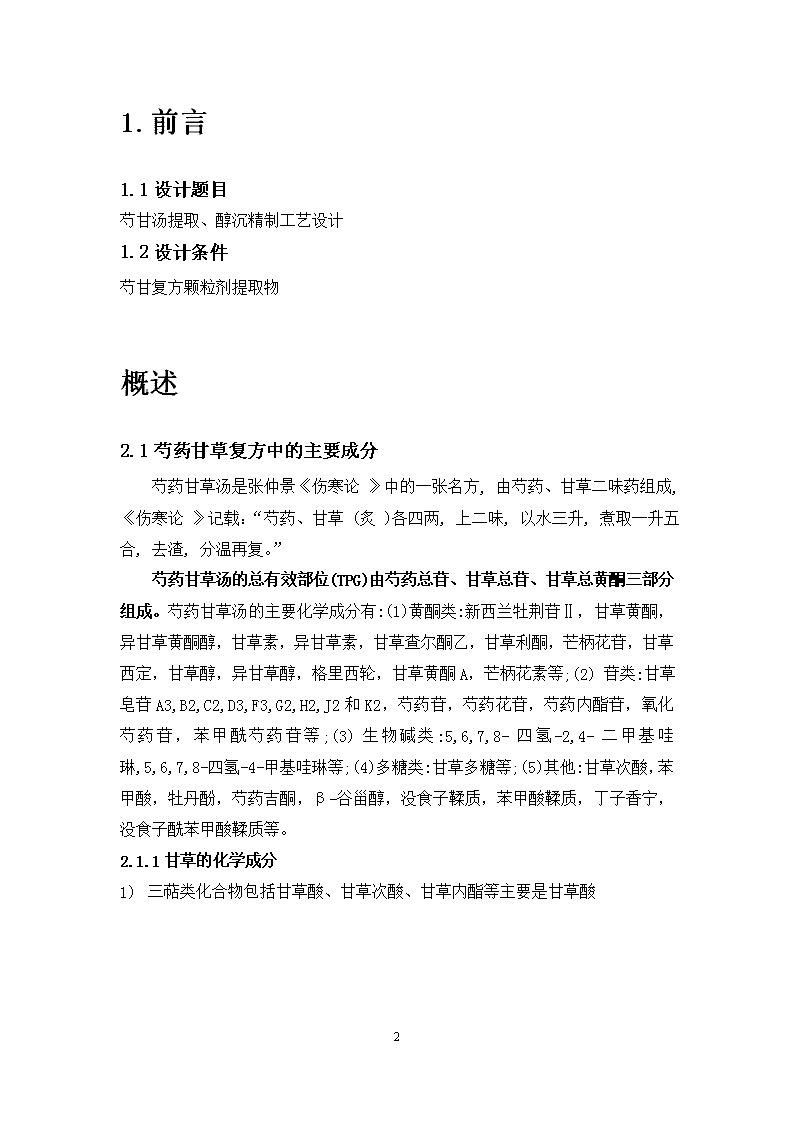

1.前言1.1设计题目芍甘汤提取、醇沉精制工艺设计1.2设计条件芍甘复方颗粒剂提取物概述2.1芍药甘草复方中的主要成分芍药甘草汤是张仲景《伤寒论》中的一张名方,由芍药、甘草二味药组成,《伤寒论》记载:“芍药、甘草(炙)各四两,上二味,以水三升,煮取一升五合,去渣,分温再复。”芍药甘草汤的总有效部位(TPG)由芍药总苷、甘草总苷、甘草总黄酮三部分组成。芍药甘草汤的主要化学成分有:(1)黄酮类:新西兰牡荆苷Ⅱ,甘草黄酮,异甘草黄酮醇,甘草素,异甘草素,甘草查尔酮乙,甘草利酮,芒柄花苷,甘草西定,甘草醇,异甘草醇,格里西轮,甘草黄酮A,芒柄花素等;(2)苷类:甘草皂苷A3,B2,C2,D3,F3,G2,H2,J2和K2,芍药苷,芍药花苷,芍药内酯苷,氧化芍药苷,苯甲酰芍药苷等;(3)生物碱类:5,6,7,8-四氢-2,4-二甲基哇琳,5,6,7,8-四氢-4-甲基哇琳等;(4)多糖类:甘草多糖等;(5)其他:甘草次酸,苯甲酸,牡丹酚,芍药吉酮,β-谷甾醇,没食子鞣质,苯甲酸鞣质,丁子香宁,没食子酰苯甲酸鞣质等。2.1.1甘草的化学成分1)三萜类化合物包括甘草酸、甘草次酸、甘草内酯等主要是甘草酸19

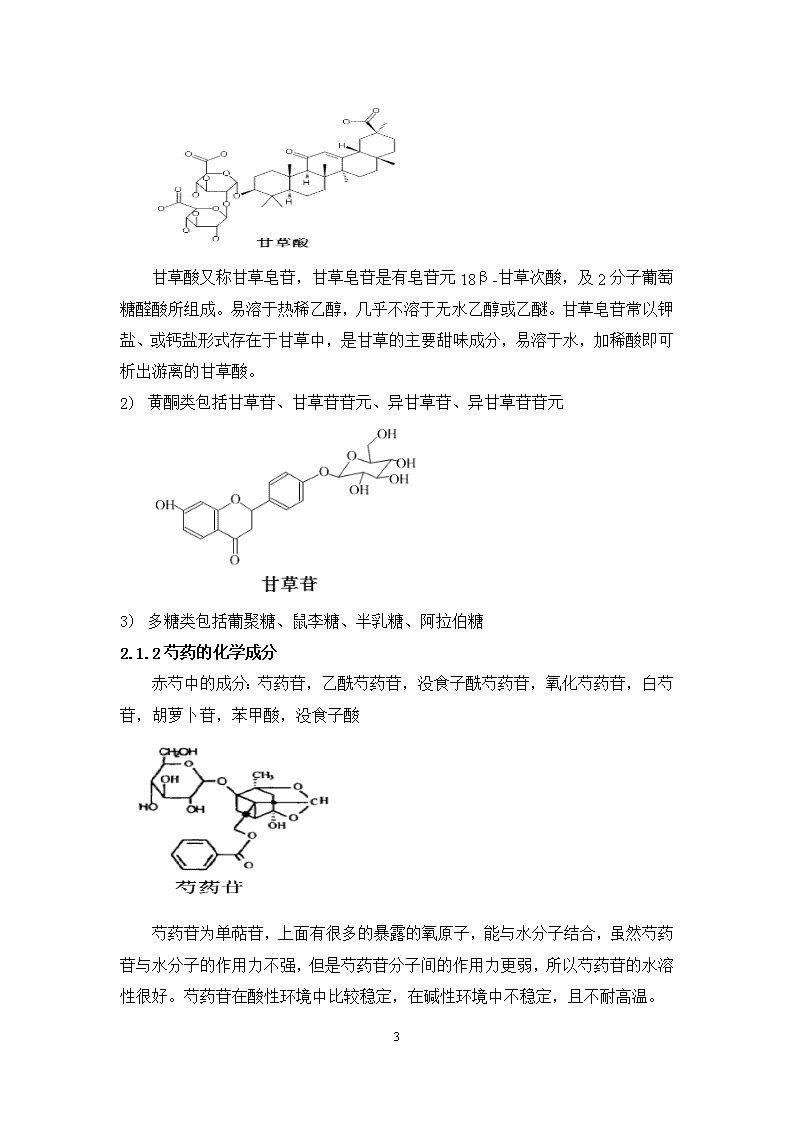

甘草酸又称甘草皂苷,甘草皂苷是有皂苷元18β-甘草次酸,及2分子葡萄糖醛酸所组成。易溶于热稀乙醇,几乎不溶于无水乙醇或乙醚。甘草皂苷常以钾盐、或钙盐形式存在于甘草中,是甘草的主要甜味成分,易溶于水,加稀酸即可析出游离的甘草酸。1)黄酮类包括甘草苷、甘草苷苷元、异甘草苷、异甘草苷苷元2)多糖类包括葡聚糖、鼠李糖、半乳糖、阿拉伯糖2.1.2芍药的化学成分赤芍中的成分:芍药苷,乙酰芍药苷,没食子酰芍药苷,氧化芍药苷,白芍苷,胡萝卜苷,苯甲酸,没食子酸芍药苷为单萜苷,上面有很多的暴露的氧原子,能与水分子结合,虽然芍药苷与水分子的作用力不强,但是芍药苷分子间的作用力更弱,所以芍药苷的水溶性很好。芍药苷在酸性环境中比较稳定,在碱性环境中不稳定,且不耐高温。19

2.2.3分煎与合煎的成分变化吴华振[1]等采用薄层色谱及反相高效液相色谱法,探讨芍药与甘草“酸甘化阴”配伍的化学内涵,发现芍药与甘草配伍前后水提液总体成分无明显变化,未发现新的物质产生;芍药配伍甘草能够促进芍药苷、甘草酸的煎出。说明芍药配伍甘草不产生新的物质,但对其中一些主要化学成分的煎出有一定影响。何丽仙[2]等以常规方法制备芍药甘草汤合煎和分煎的提取物,采用HPLC法,探讨芍药甘草汤合煎和分煎提取物中化学成分的差异。结果合煎后未发现明显新峰,但合煎和分煎提取物各共有峰相对积分而积存在差异,合煎提取物中主要化学成分的提取率大于分煎提取物,且共有化学成分的比例也不同。表明芍药甘草汤合煎和分煎提取物中主要化学成分组成比例存在差异。这种化学成分组成比例的改变,可能会改变中药复方中各有效成分“协同作用”的结果,而导致药效上的差异。孙丽荣[4]等采用高效液相色谱法,比较不同煎煮时间和煎煮次数对芍药甘草汤中芍药苷的影响。结果显示,煎煮时间对芍药甘草汤中的芍药苷的析出量影不明显,而煎煮次数明显影响各汤剂中芍药苷的析出量,相同的煎煮时间和用水量,增加煎煮次数能增加汤剂中芍药苷的析出量。2.2.3药理作用1)抗炎、镇痛作用芍药甘草汤具有抗炎、镇痛作用。2)解痉作用芍药甘草汤能使多脏器平滑肌(肠平滑肌、输尿管平滑肌、膀胱平滑肌、痉挛模型神经递质)松弛,解除平滑肌痉挛。3)对肝损伤的保护作用芍药甘草汤具有保护急性肝损伤的作用。4)利胆退黄作用芍药甘草汤有效部位群具有利胆退黄的药理作用。5)抗乙型肝炎病毒作用芍药甘草汤在体外和体内均有显著抗乙型肝炎病毒活性。6)抗肝纤维化作用芍药甘草汤具有明显的抗肝纤维化作用。7)保护胃黏膜作用芍药甘草汤对胃黏膜具有保护作用。8)止咳、平喘、抗过敏作用芍药甘草汤具有止咳、平喘和抗过敏作用9)对跟腱组织的保护作用芍药甘草汤能够抑制大鼠跟腱细胞的凋亡,可以起到对大鼠跟腱组织的保护作用。19

1)增强免疫调节作用芍药甘草汤能显著提高机体特异性和非特异性免疫功能。2)通便作用芍药甘草汤具有促进肠道润滑而便通的作用。3)其他芍药甘草汤随着剂量不同有着双向调节的作用即一方面可松弛痉挛,缓解疼痛,起镇静抑制作用;另一方面又可起兴奋促进作用。3.常用精制工艺简介3.1高速离心分离技术3.1.1简介介绍离心分离是通过离心机的高速运转,使离心加速度超过重力加速度的成百上千倍,而使沉降速度增加,以加速药液中杂质沉淀并除去的一种方法。原理其原理是利用混合液密度差来分离料液应用分离含难于沉降过滤的细微粒或絮状物的悬浮液。中药方面作为一种物理分离技术,在其分离过程中能有效地防止中药中有效成分的损失。优点最大限度地保存药物的活性成分,缩短工艺流程,降低成本。缺点无法除去糖类等杂质,提取物易吸潮。3.1.2举例高速离心法制备的清热解毒口服液避免了药液反复浓缩、转溶使有效成分受热而造成的含量降低,产品稳定,黄酮含量显著高于水醇法[5]。3.2超滤3.2.1简介介绍超滤技术是一种以多孔性半透膜,作为分离介质的膜分离技术,具有分离不同分子量分子的功能。原理利用化学成分分子量差异。应用去除菌丝、病毒、热原;大分子溶液的分离、浓缩、纯化和分离。中药方面a)滤除细菌、微粒、大分子杂质(胶质、鞣质、蛋白质、多糖等)或脱色。19

a)口服液的生产b)浸膏制剂的制备c)热原的去除d)制药废水中回收药物有效成应用对分离热敏性的、性质不稳定的药物。优点浸膏干燥容易、吸湿性小、添加赋形剂少、节省大量乙醇和相应的回收设备、缩短生产周期、减少工序及人员,节省热能[8]。缺点膜孔径分布宽,性能欠稳定;膜的污染问题;膜组件的选择方法尚未建立[7]。3.2.2例子王成章等采用超滤法(聚砜膜,截留分子量3000)和聚酰胺树脂吸附洗脱法,对银杏叶的乙醇提取液进行分离、纯化,经高效液相色谱(HPLC)检测,银杏黄酮甙含量在4.5%左右,收得率为0.5%~0.7%,较常规水蒸汽蒸馏法有机溶剂提取法为优,而且在超滤工艺中可减少废水排放,保护环境,降低生产成本,提高经济效益[8]。3.3大孔树脂吸附3.3.1简介介绍大孔树脂是一种有机高聚物吸附剂,通过物理吸附和树脂网状孔穴的筛分作用达到分离纯化的目的。原理吸附性和筛选性相结合。应用广泛应用于废水处理、医药工业、化学工业、分析化学、临床鉴定、工业脱色、环境保护等领域。中药方面广泛的应用于中药有效成分的分离与精制。优点物化稳定性高、吸附选择性好、不受无机物存在的影响、再生简便、解吸条件温和、使用周期长、宜于构成闭路循环、节省费用[6]。缺点1)品种有限,不能满足中药多成分、多结构的需求;2)操作较为复杂,对树脂的技术要求较高;3)树脂在使用前,如果致孔剂去除的不彻底,树脂可能会降解,造成有毒物质的污染。19

3.3.2举例耿家玲等用大孔树脂对三七叶中的总皂甙进行了分离纯化,工艺流程已基本成熟并进入中试阶段,所得三七皂甙含量达95%以上,提取率6%以上[6]。3.4醇沉3.4.1简介介绍用水作溶媒经提取获得中药提取液,再用不同浓度的乙醇沉淀,保留既溶于水又溶于醇的生物碱盐、苷类、有机酸等,除去大部分的蛋白质、粘液质、糊化淀粉,以及油脂、脂溶性色素、树脂等。原理水(如热水、沸水)与乙醇(主要指冷乙醇)溶解性能不同。应用除去大分子杂质优点有效去除杂质,获得较好的澄明度;操作简便。缺点耗醇量大、成本高、工艺流程长、对设备要求高。3.4.2需要注意的问题1.醇沉工艺:需要达到的乙醇浓度、初膏浓度(待精制浓缩药液的浓度)、乙醇用量和所用乙醇浓度、以及药液温度、加醇方式、室内温度、醇沉时间等。2.醇沉方法的确定:综合考虑有效成分的保留、乙醇的成本、设备成本(如:沉淀池、回收装置、酒精回收塔)。3.醇沉浓度:醇含量在50%一60%时除去淀粉,含醇量在75%时可除去蛋白质,含醇量达80%时几乎可以除去全部蛋白质、多糖、无机盐。3.4.3例子水提醇沉与非醇沉各类成分含量测定结果[11]19

去除杂质的同时,可造成药物成分如生物碱、苷类、有机酸等有效成分的不同程度的流失,而某些水中难溶的成分如多种苷元、香豆精、内酯、黄酮、芳香酸等在水提液中的含量本来就不高,经醇处理后,极大部分会被沉淀而滤除。如黄芪生脉口服液的不同浓度乙醇沉淀物的含量测定结果表明,粗蛋白、总多糖的含量随醇沉浓度的升高而呈递减的趋势,当含醇量达80%时,粗蛋自损失50%以上,而多糖则损失殆尽[9]。4.课程实验4.1实验目的1)掌握设计中药复方的精制分离方法与技术2)掌握芍药甘草汤分离过程中的醇沉、超滤、树脂吸附技术3)熟悉不同精制工艺对芍药甘草汤的固含物及有效成分的影响4)了解大孔树脂、超滤等吸附、分离原理19

4.2仪器与试剂1)仪器:电磁炉、煎煮锅、量筒、药典筛、药液桶、天平(百分之一、十万分之一)、表面皿、蠕动泵、布氏漏斗、烧杯、旋转蒸发仪、高效液相色谱仪2)药材:赤芍、甘草3)试剂:蒸馏水,95%乙醇,乙腈、甲醇、三氟乙酸均为色谱纯,娃哈哈矿泉水4.3实验内容4.3.1芍药甘草制剂的制备称取药材赤芍2.5kg、甘草2.5kg至于锅中,先加8倍量水煎煮,再加6倍量水煎煮,各煎煮2h,合并提取液,抽滤,得芍药甘草提取液。4.3.2实验实施方式1)根据实验分组,每小组从三种芍药甘草汤精制工艺中的一种展开实验,分别分析不同工艺对芍药苷、甘草酸和甘草苷的得率,所制备的有效部位的固含物。2)采用相同工艺的组别制备的有效部位成分含量和固含物作为组间比较的指标。4.3.3精制分离工艺本组为醇沉工艺:取芍药甘草提取液,加热浓缩,浓缩至药液比重为1.1~1.2g/mL,加入95%乙醇使得浓缩液醇沉浓度为70%,4℃放置12小时,滤出上清液,采用旋转蒸发仪减压浓缩(70℃)至无醇味,的芍药甘草汤清膏。4.3.4检测⑴固含物检测将表面皿洗净后置于105℃烘箱中,烘至恒重;精密量取原液、醇沉液20ml19

各两份,置于已恒重的表面皿中,使其在表面皿中形成一层均匀的薄膜,水浴锅蒸干,进而放置烘箱中,烘箱温度保持105℃,干燥3h,取出放入干燥器中,冷却至室温干燥。⑵成分检测1)甘草酸测定色谱条件与系统适用性试验以十八烷基硅烷键和硅胶为填充剂,以乙腈-0.1%三氟乙酸(40-60)为流动相,检测波长为254nm。对照品溶液的制备取甘草酸对照品适量,精密称定,加甲醇分别制成每1ml含甘草酸200μg的溶液,即得。测定法分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。2)甘草苷测定色谱条件与系统适用性试验以十八烷基硅烷键和硅胶为填充剂,以乙腈-0.1%三氟乙酸(20-80)为流动相,检测波长为276nm。对照品溶液的制备取甘草苷对照品适量,精密称定,加甲醇分别制成每1ml含甘草苷200μg的溶液,即得。测定法分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。3)芍药苷测定色谱条件与系统适用性试验以十八烷基硅烷键和硅胶为填充剂,以甲醇-0.1%三氟乙酸(40-60)为流动相,检测波长为230nm。对照品溶液的制备取经五氧化二磷减压干燥器中干燥36小时的芍药苷对照品适量,精密称定,加甲醇分别制成每1ml含100μg的溶液,即得。测定法分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。4.4结果及分析本组为第八小组19

4.4.1实验主要步骤和数据主要实验步骤实验数据原液浓缩后的体积(ml)220原液浓缩后的质量(g)268.9原液浓缩后的相对密度(g/ml)1.22醇沉加入95%乙醇的量(ml)930抽滤后的的上清液体积(ml)1085旋转蒸发的清膏质量(g)76.6旋转蒸发的体积(ml)60清膏的相对密度(g/ml)1.3原液固含(20ml)0.6993g醇沉固含(20ml)1.2372g生药/每克固含4.261克生药/每克固含加入辅料量与清膏比2.5:1样品名称芍药苷峰面积甘草酸峰面积甘草苷峰面积原液13663.53028.45348.2醇沉液32678.57572.211854对照品溶液浓度(mg/ml)峰面积芍药苷0.4225758.8甘草酸0.23221089.8甘草苷0.2342294.84.4.2计算(外标一点法):①原液中芍药苷浓度=13663.5÷5758.8×0.422=1.00125mg/ml19

醇沉液中芍药苷浓度=32678.5×(1085/3000)÷5758.8×0.422=0.8661mg/ml芍药苷保留率=(0.8661÷1.00125)×100%=86.50%②原液中甘草酸浓度=3028.4÷1089.8×0.2322=0.6453mg/ml醇沉液中甘草酸浓度=7572.2×(1085/3000)÷1089.8×0.2322=0.5835mg/ml甘草酸保留率=(0.5835÷0.6453)×100%=90.43%③原液中甘草苷浓度=5348.2÷2294.8×0.234=0.5454mg/ml醇沉液中甘草苷浓度=11854×(1085/3000)÷2294.8×0.234=0.4372mg/ml甘草苷保留率=(0.4372÷0.5454)×100%=80.16%4.4.3不同精制方法实验结果及分析超滤组实验结果口服液(超滤)芍药苷保留率/%甘草酸保留率/%甘草苷保留率/%原液/(g/mL)精制液/(g/mL)190.5765.5973.810.03390.0288288.1759.4571.840.03300.0271398.8570.7686.760.03090.0269499.5272.6585.170.02860.0262平均94.2867.1179.400.03160.0272⑴超滤组实验结果分析:①芍药苷保留率总体较高,平均保留率为94.28%,大部分组达到90%以上。②甘草酸平均保留率为67.11%,保留率较低。③甘草苷保留率约在80%,保留率介于芍药苷与甘草酸之间。④精制液的固含量比原液低0.0044g/ml。醇沉组实验数据颗粒剂(醇沉)芍药苷保留率/%甘草酸保留率/%甘草苷保留率/%原液/(g/mL)精制液/(g/mL)586.0688.9276.420.03240.0242669.9374.2067.240.03190.0197794.65100.6393.910.03310.0251886.5090.4380.160.03500.0224平均84.2888.5579.430.03310.0228⑵醇沉组实验结果分析:①芍药苷保留率平均值为84.28%,但最大值与最小值差值大。②甘草酸保留率平均值为88.55%,结果差值大。第7组保留率超过100%19

,可能有其他成分转化为甘草酸。③甘草苷保留率平均值79.43%,为三种有效成分中最低。④在四个组中,第6组的各项数值均显著低于其他组,可能是由于醇沉的条件与操作的控制导致的。⑤醇沉液中固含量比原液低0.0103g/ml。大孔树脂实验数据片剂(大孔树脂)芍药苷保留率/%甘草酸保留率/%甘草苷保留率/%原液/(g/mL)精制液/(g/mL)9109.21106.40101.420.03080.006710110.13105.2399.240.03140.005611106.8996.6594.650.03240.00671387.3781.4276.730.03070.0043平均104.6998.3793.800.03130.0058⑶大孔树脂组实验结果分析:①芍药苷保留率平均值为104.69%,三个组的保留率均大于100%,可能涉及成分转化。②甘草酸保留率平均值为98.37%,且两个组的保留率超过100%,可能涉及成分转化。③甘草苷保留率平均值为93.80%,普遍较高。④精制液的固含量比原液低0.0255g/ml。三组精制方法比较组别芍药苷保留率/%甘草酸保留率/%甘草苷保留率/%固含减少量/(g/mL)超滤组94.2867.1179.400.0044醇沉组84.2888.5579.430.0103大孔树脂组104.6998.3793.800.0255⑷不同精制方法比较①超滤组保留率最小的是甘草酸,在工艺设计应以保留率最小的甘草酸考虑,应保证甘草酸的含量达标。②醇沉组保留率最小的是甘草苷,在工艺设计应以保留率最小的甘草苷考虑,应保证甘草苷的含量达标。19

③大孔树脂组保留率最小的是甘草苷,在工艺设计应以保留率最小的甘草苷考虑,应保证甘草苷的含量达标。④从芍药苷的保留率来看,保留率最低的是醇沉,最高的是大孔树脂吸附。⑤从甘草酸的保留率来看,保留率最低的是超滤,最高的是大孔树脂吸附。⑥从甘草苷的保留率来看,保留率最低的是超滤,最高的是大孔树脂吸附。⑦由上述分析可知,对有效成分的保留率最高的是大孔树脂吸附。⑧固含减少量最少的是超滤,减少最多的是大孔树脂吸附。⑨醇沉对操作的要求较高,各组的差异比较大。总结:精制效果最好的是大孔树脂吸附,得到较少的固含物且有效成分保留率最高。效果最差的是超滤,对有效成分的保留率低且固含较高可能与分子较大的分子不易通过超滤膜有关。5.工艺路线的设计5.1处方芍药0.6kg甘草0.6kg 糊精0.18kg糖粉0.54kg

制成1000g5.2制备工艺以上两味药材,加水回流煎煮两次,第一次加8倍量的水,提取2h,第二次加6倍量的水,提取2h,合并煎液,减压抽滤,得滤液,蒸发浓缩至相对密度1.20(60℃),得浓缩液,加入95%乙醇进行醇沉至药液中乙醇浓度为70%,静置12h,抽滤,得上清液,减压蒸发,回收乙醇(-0.1Mpa,55~60℃),浓缩至相对密度1.20(60℃),药液无乙醇味道即可,得清膏,加入辅料(糊精,糖粉),过筛混合,制软材,制粒,干燥即得。19

5.3工艺参数选择主要工艺步骤工艺参数原液浓缩后的相对密度1.2清膏的相对密度1.3加入辅料量与清膏比2.5:15.4芍药甘草汤的工艺路线芍药,甘草水回流提取两次第一次8倍水,煮沸2h第二次6倍水,煮沸2h水煎液减压抽滤滤液蒸发浓缩至相对密度1.2浓缩液加入95%乙醇,醇沉至乙醇浓度为70%醇沉液抽滤上清液减压蒸发,浓缩至相对密度1.20,回收乙醇辅料+清膏称量配料19

粉碎过筛核料混合制软材制粒干燥总混分装外包装微生物限度检查成品入库5.5工艺说明5.5.1提取与纯化工艺提取前,可以适当将药材粉碎,以有利于有效成分最大程度的被提取出来,提取与纯化工艺与原制剂一致。采用水提醇沉的方法,分两次水煎煮药材,以最大限度的提取出芍药和甘草中的有效成分,再将水煎液浓缩至相对密度为1.20,使溶剂水大部分被蒸发掉。醇沉时,加入适量乙醇至药液醇浓度为70%,可以使得水煎浓缩液中的脂溶性无效成分最大限度去除。将醇沉液抽滤,减压浓缩至相对密度为1.20,药液无乙醇味,减压可以保证药液温度不太高,不会破坏有效成分,乙醇也可以更好的回收。19

醇沉浓缩液制得清膏,加入适量糊精,、淀粉调节重量及口感,湿法制粒,使制剂有效成分无实质性改变,适合病人服用。提取工艺与原制剂一致。为了保证制剂中有效成分的含量,投料前应对芍药和甘草进行含量测定,以选取出符合制药标准的药材进行提取制备。5.5.2成型工艺1)醇沉浓缩液制得的清膏,冷却一定时间后,加入糊精、糖粉辅料,使得颗粒定型,矫正味道,便于病人服用,采用湿法制粒,混匀,选用流化干燥,因为流化干燥效率高,干燥均匀,产量高,而且温度较低,操作方便,占地面积小,再制成颗粒,包装,质检,再次检测以保证成品中有效含量符合药品标准,最后成品入库。2)醇沉提取药液固含物量及辅料用量比例为(以1000g计):醇沉提取药液固含物量0.28kg糊精0.18kg 糖粉0.54kg干粉1kg装量 10g/袋服药量一天两包3)主要工序及原辅材料损失a)湿法制粒:收率为98%b)整粒总混:收率为99%c)包装:内包收率为99%;外包无损耗5.5.3提取物生产过程数据表按制备工艺,以每批生产1000kg的规模,其提取精制数据表见下。提取物生产过程数据表批号项目原药材芍药投料量(kg)600甘草投料量(kg)60019

提取、精制水提液体积(L)12587常压浓缩相对密度1.2清膏体积(L)923加乙醇量(L)3904减压浓缩相对密度1.27清膏体积(L)252加入糖粉量(kg)540加入糊精量180成品理论产量(kg)1000实际产量(kg)960.5成品率(%)96.0%6.个人小结在历时两周的课程设计在此即将告一段落,整个设计共经历了课题选题、熟悉了解课题、查阅资料、着手设计、不断改进等阶段。通过本设计查询了大量相关文献和其他资料,结合自己的所学专业知识,做了一个简要的芍甘汤提取、醇沉精制工艺设计。在这次课程设计中收益颇多。从掌握知识方面,对中药大生产有了一个宏观上的认识,从实验室放大到生产,了解了不同精制工艺对于制剂成型的影响,对于以前的知识有了一个很好的贯通。省中制剂部的参观活动,让书本上的知识变得更加直观,走进车间,对中药生产有了进一步的认识,应该说获益良多。从学习能力方面,在查阅大量文献,提高了自己解决相关问题的能力,熟悉掌握了word各种用法。在团队合作方面,这次设计锻炼了团队的协作能力,课程设计过程中得到了团队的帮助,一起为了一个目标共同奋战感觉真的很棒,感情也在此过程中加深。通过本设计的制作,对本专业所学知识有了一个更全面的认识。由于本人第一次做整套完整的设计程序,加之水平有限,设计中难免有不当之处。望老师和同学指正。19

文献引用:[1]吴华振,王沛坚.芍药甘草汤“酸甘化阴”配伍的化学内涵研究初探[J].现代生物医学进展,2009.9(2):309-311.[2]何丽仙,黄忠京,谭倪,等.HPLC研究芍药甘草汤合煎与分煎的化学成分变化[J].云南师范人学学报,2009.29(6):32-35.[3]孙丽荣,严华成,曹雄,等.煎煮时间和煎煮次数对三种芍药汤剂中芍药苷含量的影[4]中国药物与临床[J],2008.9(2):693-695[5]陈燕军,冯青然.常用精制方法在纯化中药制剂中的应用[J].中国实验方剂学杂志,2003,9(3):56-60.[6]林珠灿,郭素华.3种除杂技术在中药研究中的应用[J].海峡药学,2006,17(6):207-209.[7]刘增琪,景涛.中药提取分离技术的应用进展[J].天津药学,2003,15(4):64-67.[8]朱海升,蔡光明,郭慧玲,等.中药有效成分提取分离技术研究进展[J].中药化学研究与药物创新——中华中医药学会中药化学分会2006年度学术研讨会论文集,2006.[9]陈燕军,冯青然.常用精制方法在纯化中药制剂中的应用[J].中国实验方剂学杂志,2003,9(3):56-60.[10]王凯,岳宣峰.中药有效成分分离纯化技术应用进展[J].榆林学院学报,2006,15(3):21-23.[11]徐韧柳,冯丽,等.水提醇沉对中药各类有效成分的影响[J].中国中药杂志,1993,18(5):286.19

您可能关注的文档

- 数学建模竞赛论文-基于hamilton回路算法的最优旅游路线设计问题

- 05:第二节 逆向合成路线设计技巧(三)

- 小议公路路线设计中应注意问题

- 高速公路路线设计安全性评价探究

- 重庆市城市道路交通规划及路线设计规范文本内容

- 山区高速公路路线设计中的地质问题

- 衡枣高速第4合同段路线设计路桥说明书本科毕设论文.doc

- 对西兴互通立交立交桥路线设计因素的探讨

- 基于mfcaccess的交通换乘路线设计大学本科毕业论文.doc

- 使用eicad进行路线设计的流程

- 有机合成路线设计

- 旅游管理专业毕业设计:旅游路线设计

- 基于mfcaccess的交通换乘路线设计学士学位论文.doc

- 浅谈山区公路路线设计.doc

- 呈贡万溪冲釆梨路线设计

- 04:第二节 逆向合成路线设计技巧(二)

- 城东区代理发表职称论文发表-改扩建高速公路路线设计论文选题题目

- 垃圾收集路线设计【可编辑】